⦅中津川宿2⦆中津川の幕末維新そして新たな夜明け

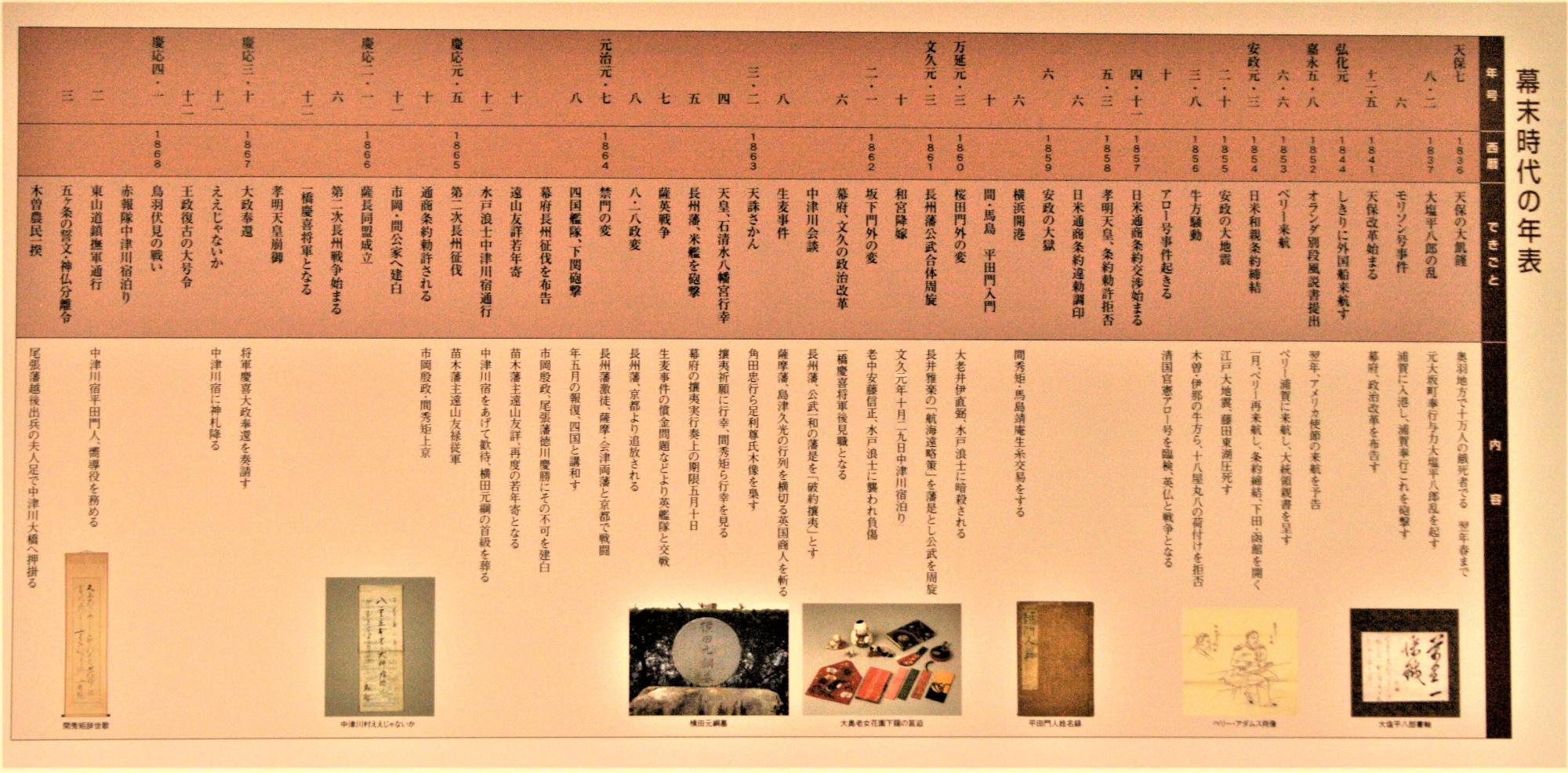

中津川宿 幕末年表

幕末の情報が集まり得た中津川宿

中山道中津川宿は、幕末の情報が迅速に集まる宿場でした。勤王の志士の動向や薩長同盟の締結にかかわる事前情報などが次々と寄せられ、記録・発信されていました。

尾張藩をはじめ諸藩からも、その情報を教えてほしいと要請されるほどでした。

それでは、なぜこのような情報が江戸や京都など当時の政治や社会の中心地から遠く離れた、中山道の一宿場である中津川に届けられたのでしょうか。

幕末の情報が集まり得た中津川宿の様相と、それを可能にしたものは何かを探ってみましょう。

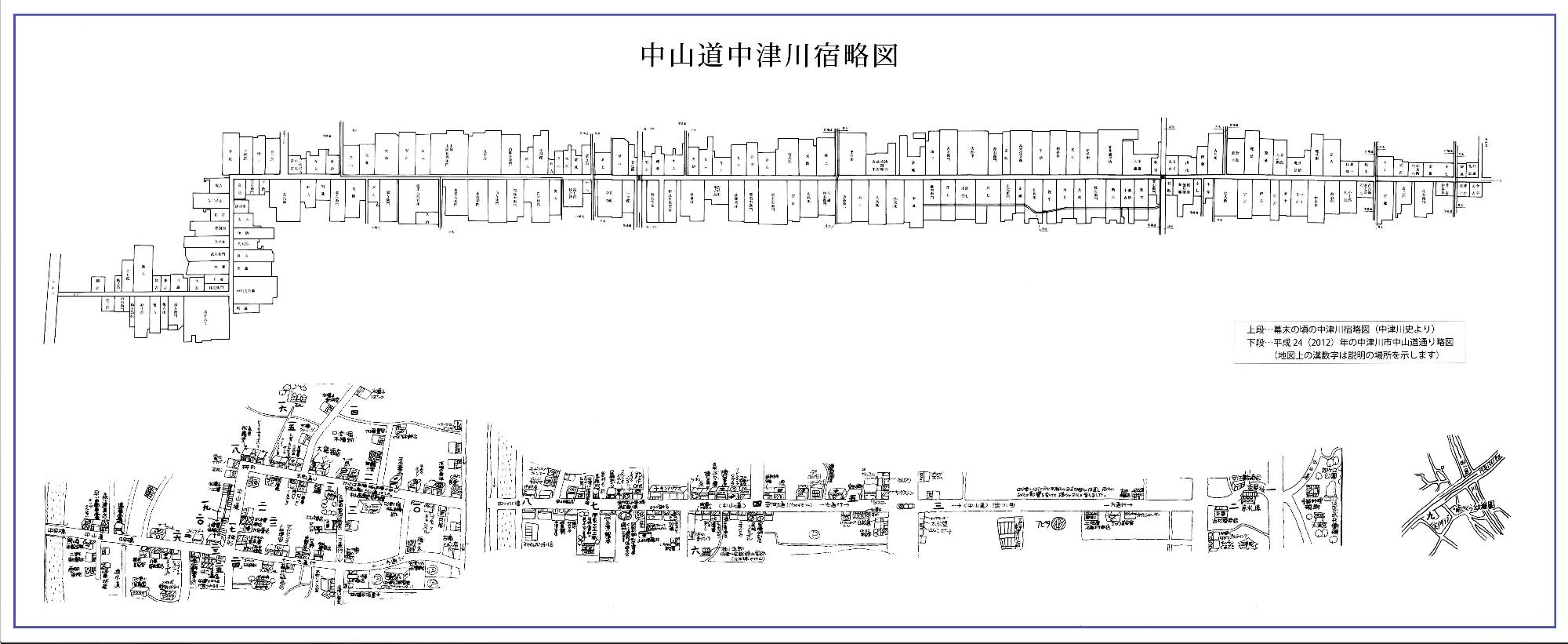

幕末ごろの中津川宿略図

上段 幕末の頃の中津川宿略図(中津川市史より) 下段 平成24(2012)年の中津川宿縮図

中津川宿紹介本「中津川宿さんぽ」の付録資料より

「中津川宿さんぽ」は当館にて販売しております。(令和3年12月現在)

略図二 高札場HP 略図五 前田青邨生誕の地HP 略図六 桂小五郎と「やけやま」HP 略図七 間家大正の蔵HP 略図九 天狗党元綱の墓HP 略図十一 本陣HP 略図十二 脇本陣HP 略図十三 庄屋HP 略図十五 御退道HP 略図十七 枡形HP 略図十八 松霞堂HP 略図十九 十八屋山十間家HP 略図二〇 白木屋HP 略図二一 天満屋HP 略図二三 うだつHP 略図二二・二四 旧中川家と式内恵奈山上道HP 略図二五 丸三間家HP

中山道中津川宿

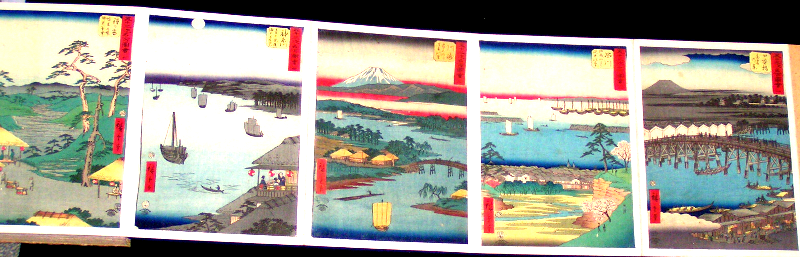

五街道其外分間絵図並見取絵図 中山道分間延絵図_10巻之内7 東京国立博物館 Image:TNM Image Archives

中山道中津川宿は、江戸板橋宿から数えて45番目の宿場でした。

町並みは、西から江戸に向かって、下町、横町、本町、新町、淀川町、茶屋坂の高札場まで10町7間今でいえば約1.1kmでした。

天保14(1843)年当時には、街道の両側に228軒の家並みが続き、人口は928人でした。ちなみに中津川村全体では2,200人でした。

本陣、脇本陣、問屋のあった本町を中心に旅籠や商家が建ち並び、「壁は厚く、二階は低く、窓は深く、格子はがっちりと造られていて、・・・上方風な家屋の意匠が取り入れられてある(島崎藤村の『夜明け前』)」宿場でした。

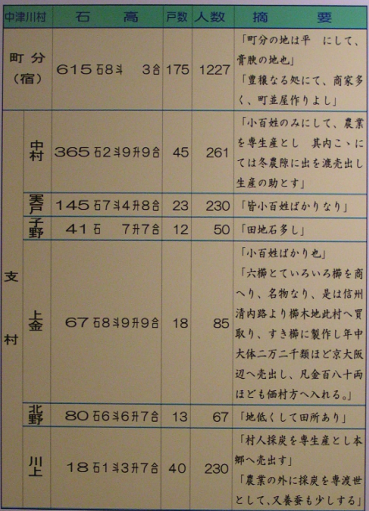

武士の支配がゆるい中津川

18世紀末寛政年間の中津川村「濃州徇行記」より

中津川宿のある中津川村は、尾張藩の領地でしたが、旗本として尾張藩に属していた山村家(木曽福島関所守)の支配地でした。

しかし、中津川には山村家の代官所に勤める武士がほんの少数いるだけで、町人(商人や職人)や農民がほとんどでした。

ですから、宿場や村の日々の運営や争いごとの解決、水害等への対処などは、本陣・脇本陣・庄屋等の村のリーダー達が相談して自治的に進めていました。

街道が交差する商業が盛んな宿場

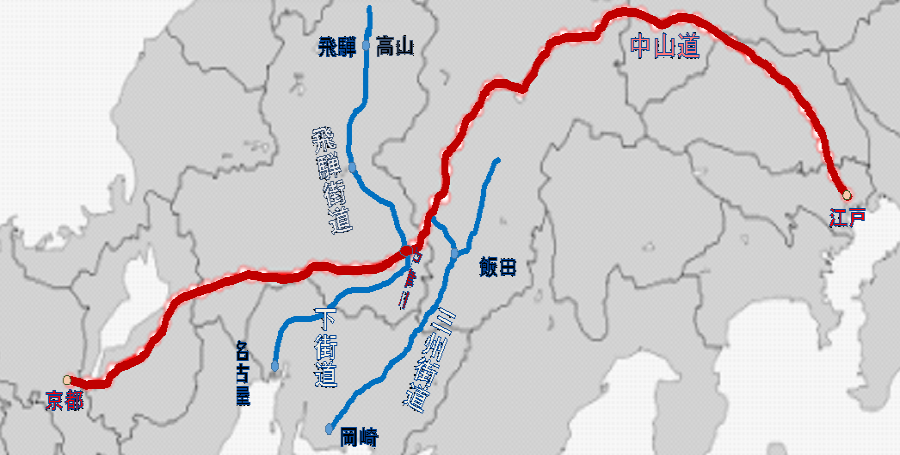

当時の街道略図

中津川宿は、江戸と京都の中間にありました。また、飛騨街道、名古屋への下街道、伊那へ行く街道の起点であり、東西南北に交差する街道の要地でした。

中津川宿には、近隣各地から人々や生活に必要な物資が集まり、商業が盛んでした。

江戸時代の早くから六斎市が開かれ、旅籠や様々な商品を扱う店が繁昌し、にぎわう宿場町でした。

塩・肥料等を扱う問屋や酒・味噌等の醸造家も多く、財力豊かな商人たちが数多くいました。

盛んな俳諧・和歌・平田国学

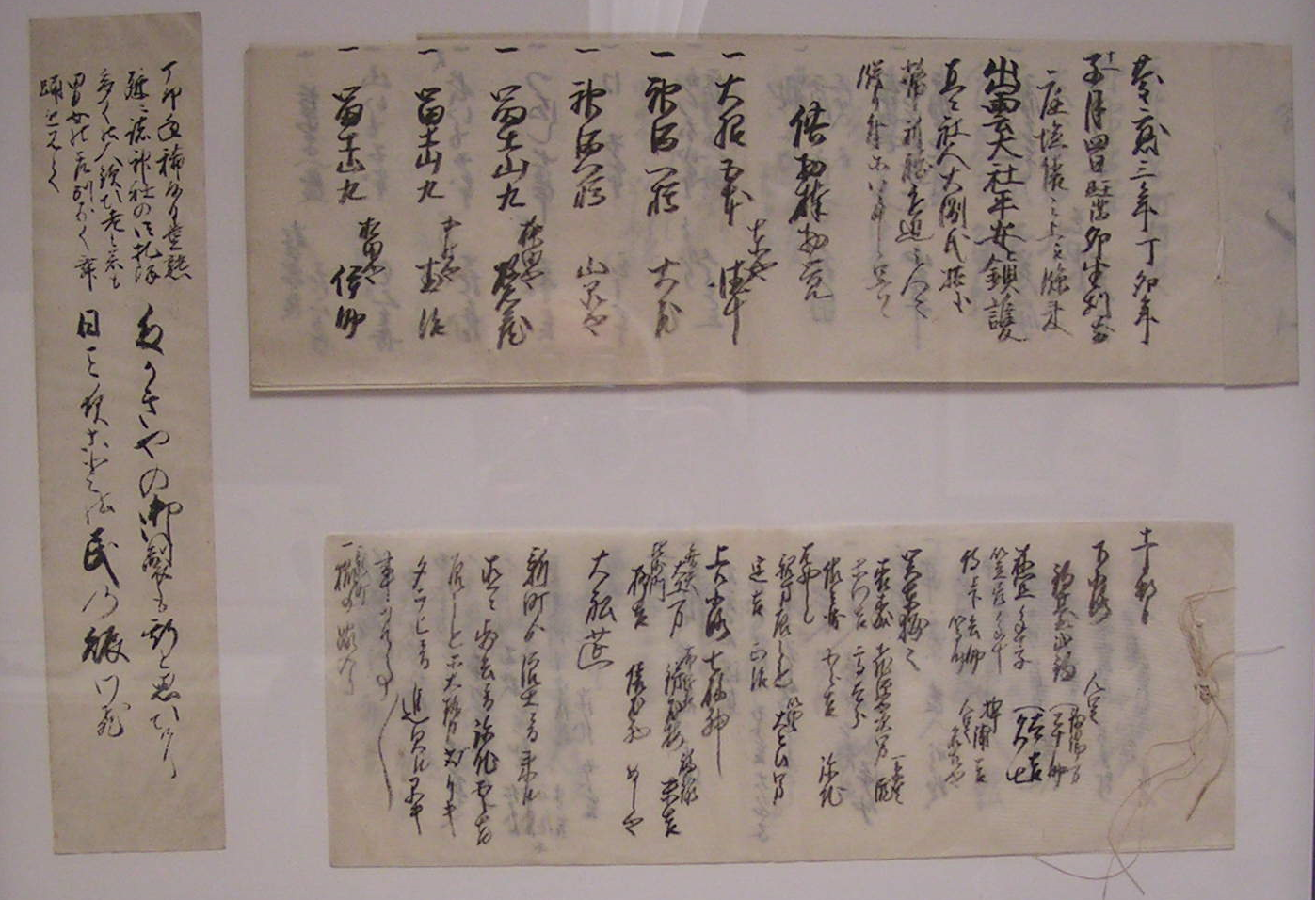

岩崎長世寿詞(個人蔵)

この軸は間秀矩の愛娘みつ結婚の際に、自ら筆をとって贈ったものです。

中津川では古くから俳諧が盛んで、寛政年間(18世紀末)から天保(19世紀前半)にかけて最盛期を迎えます。

資産家の商人や領主山村甚兵衛の応援を受け、宗匠を招いた雅会を催し、俳句集の出版や句碑を建立しています。

和歌も天保年間には歌会が開かれており、安藤野雁、笹垣清風ら多くの文人が来遊して大きな感化を与えたと言われています。

特に岩崎長世は、平田篤胤門人であり、平田国学の伝承や雅会での時事談、流暢な長歌、短歌で衆望をあつめました。

長世は甲府の生まれで、後に江戸住み、平田国学入門は天保10(1839)年11月のことで、篤胤生前の門人です。

嘉永5(1852)年飯田へ移り住み、伊那地方はもちろん、中津川宿などでも和歌、国学を教えました。

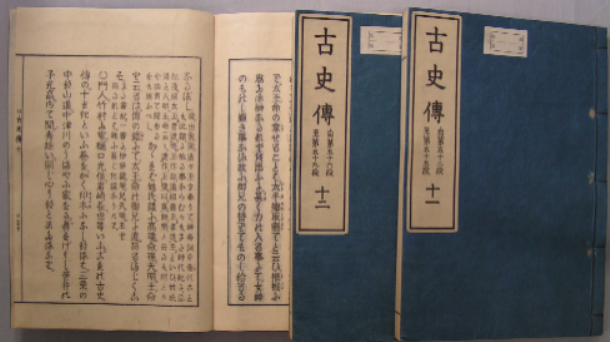

平田篤胤著 古史伝

古史傳 (個人蔵)

「古史傳巻1と2」当館展示中(令和3年6月現在)

平田篤胤は古事記、日本書紀、古語捨遺などから、独自の神代史を書き、「古史成文」と名づけました。「古史成文」の注釈書が「古史伝」で、37巻に及ぶ大部のものです。

これを写本することは大変なことから、岩崎長世、前島正弼、北原信質ら伊那の門人たちの発起により、門人たちが資金を出し合って上木(出版)しました。

三帙の上木(出版)にあたっては中津川の平田門人たちが出資しました。

さらに間秀矩は第五帙の資金集めにも協力したようです。

出資者には中津川と縁のある伊那の竹村多世(多勢:松尾多勢子)や馬籠の島崎重寛(正樹)の名も見られます。

幕末の情報センター中津川宿

中津川宿は、様々な人々が行き交い集うと共に、多くの情報が集まる場でした。

街道の通行と宿場の円滑な運営には、何よりも正確で迅速な情報収集が大事でした。

幕末の激動が強まるほど、「日本は大丈夫なのか。自分達の中津川や商売はどうなるのか」を分析し行動する上で正確な情報が一層強く求められました。

中津川会談による長州藩、天狗党通行による水戸藩との人脈、全国に広がる平田門人ネットワークから、また、自ら上京して迅速に情報をつかみ、正確な情報発信により、信頼度の高い情報センターとしての役割を果たしていました。

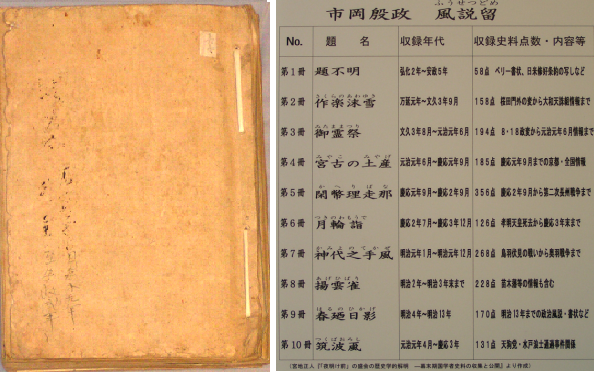

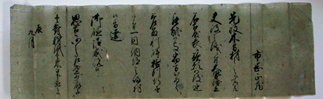

市岡殷政の十冊もの風説留

「風説留1冊」表紙と風説留10冊(個人蔵)

中津川宿本陣問屋を勤めた市岡長右衛門殷政はその豊富な人脈を活かして、十冊もの風説留をまとめています。

これらは幕末期から維新期にかけての超一級資料であるとの折り紙がつけられています。

幕末 中津川宿の情報ネットワーク

160年ほど前、この中津川宿に情報を早く正確に届けるネットワークを作り上げていた人たちがいました。その中心となったのが、市岡殷政と間 秀矩です。

彼らは、京都、大坂、江戸はもちろんのこと、遠く下関で起こっていることまで、ネットワークを通して知ることができました。

江戸幕府は基本的に情報を一般の人たちに公開しませんでした。そんな時代でさえ、幕府やほかの大名には知られてはまずい極秘情報を中津川宿の人たちはつかむことができたのです。

情報は早く、正確であってこそ価値があるのです。その情報ネットワークを殷政、秀矩を中心とした中津川宿の人たちは、どのように作り上げていったのでしょうか。

ベリー来航と中津川宿

市岡殷政風説留第一冊(個人蔵)

嘉永6(1853)年6月アメリカ東インド艦隊司令長官の来航を契機にして始まります。

当館展示中(令和3年6月現在)

中津川宿の人々が、ペリー来航のニュースを知ったのはいつであったのか、正確にはわかりません。

しかし、中津川宿を治めていた尾張藩の出張所である太田陣屋に、嘉永6(1853)年6月17日付で中津川宿の人たちは、ペリー来航に関する情報を提出しています。

それはとても詳しいもので、たとえば、大垣藩が人と物資を急ぎ江戸に送ったとか、苗木藩が江戸に火薬と弾薬を送ったというような中津川宿で調べた情報だけではありません。ペリーはとても強気で「渡した国書の返事をもらうまで帰らない。」というようなアメリカと幕府のやり取りに関する情報、また、アメリカ艦隊の船の大きさまで報告しています。

さらには、恵那山を越えた飯田藩が、江戸へ鉄砲隊を派遣する情報までつかんでいます。

ペリーが来たのが6月3日、報告書の提出が6月17日。

調べてそれをまとめる日数を考えると、ペリー来航の情報は、約一週間で中津川宿の人々が知ったと考えられます。

横浜開港と中津川宿

菅井仲間糸古金勘定帳(個人蔵)

横浜交易は菅井嘉兵衛の元締め下で行われたことから、菅井仲間と称しました。これは古小判や生糸取引勘定を記録した金銭出納帳です。

中津川宿にとって幕末の決定的な年は、1853年のペリー来航の年ではなく、1859年、安政6年です。

この6月、日米修好通商条約により横浜が開港しました。

その直後、中津川宿の間秀矩と馬島靖庵は、豪商の菅井嘉兵衛のバックアップを受け、大量の生糸を仕入れ、横浜に行き交易をしました。

二人はその帰路江戸に出て、平田篤胤没後の門人になりました。

その翌年には、近隣のみでなく各地から生糸を買い集め、小判など古金貨も集めて、再び横浜へと出向き、当初は莫大な利益をあげました。

最終的には相場の変動により多大な損害を出すことになります。

島崎藤村が「夜明け前」第1部5章1で書いている有名な場面が、これです。

中津川の商人が、外国貿易には反対の立場であったと理解されている平田国学に入門したことは一見矛盾しているようにみえます。

ですが、江戸幕府がペリー来航以来予想以上に早く崩壊しはじめたこと。

横浜貿易で国際社会に直面し、個々の商業上の成功や失敗を経験したこと。

日本という国の命運と自分たちがその中で生き残っていくことを重ねあわせて考える必要がでてきたこと。

その事柄の自己認識に、平田国学が一つのモデルを提供したのではなでしょうか。

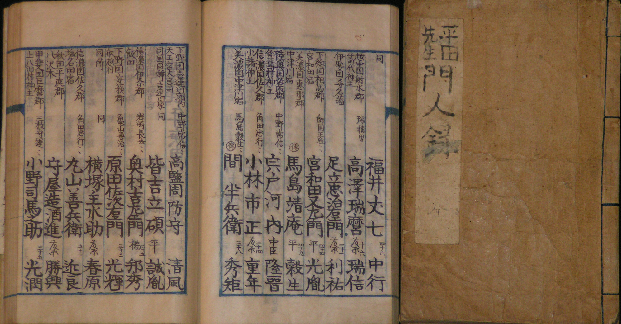

平田国学入門

平田門人姓名録 安政6(1859)年の頁 (個人蔵)

平田門に入門した人々の名前などを慶応2年まで記録したものです。

当館展示中(令和3年6月現在)

国学は江戸時代初期に始まり、幕末に盛んになった学問です。

それまでの、儒教や仏教という外来の教えではなく、日本独自の文化、ものの考え方、心のありようを大事にしようというものです。

その国学の流れの一つが、平田篤胤(1776-1843)が生み出した平田国学なのです。

安政6(1859)年秀矩は、篤胤の婿養子である平田銕胤を訪ね平田門人となります。

外国の言いなりにならず、日本の独立を守りぬくと同時に、天皇のもとに民衆が豊かで平等に暮らせる社会、それが平田国学のめざす世の中でした。

その考えに深く感動した秀矩は、中津川宿の人々を次々に入門させます。

文久2年(1862)暮れには、市岡殷政も入門し、中津川宿の中心となる人たちは、平田門人で占められます。

平田門人同士の結びつきはとても強いものでした。なぜなら、同じ平田門人同士は、新しい世の中の実現を望む同志であったからです。

それは全国的な規模のネットワークであり、しかも大名から浪士、商人、農民といった身分を超えたネットワークでした。

大奥花園一行と中津川宿

古い山半間家全景(個人蔵)

文久2(1862)年5月、大奥の上臈御年寄だった花園一行が、間秀矩の家に泊まります。

花園たちは、前の年の11月に皇女和宮に付き添って山半間家で宿泊しました。

その心を尽くしたもてなしぶりに感激した花園が、翌年、伴の者をひきつれて京都へ上るときにも、山半間家に泊まりたいと希望されました。

山半間家の心を尽くしたもてなしは、もてなされるのに慣れているはずの花園一行でさえ、感激して再び泊りたくなるくらいだったということです。

秀矩は大奥の人だからといって特別なもてなしをしたのではなく、自分を頼ってくる人たちなら誰でも、心を尽してもてなしたのでした。

そうしたもてなしから生れた信頼が、情報ネットワーク形成の根本にあるのです。

大奥からの書状

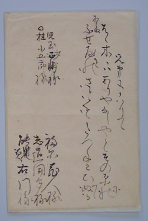

喜の筆「おたに・おミつ」あて書状(個人蔵)

当館展示中(令和3年6月現在)

山半間家には大奥よりの書状が7通残されており、写真の「喜の筆花園よりおたにへの書状」はその中の1通です。

7通の書状には、大変親切にして貰ったことに感謝する言葉や、初めて出会ったのにまるで「御親敷のやう」だなど、心かよわせたやりとりのあったことが知られます。

「喜の」というのは、花園の側近、「おたに」は秀矩の奥さん、「おミつ」は娘です。

大奥より下賜品

安藤広重画 東海道五十三次(個人蔵)

当館展示中(令和3年6月現在)

「中津川宿十八や半兵衛様」宛てに、江戸城大奥老女付の妻緒ととまやの差出し名で山半間家に下賜品が届けられました。

写真はその中の一つで、安藤広重の「東海道五十三次」すべてが1冊になったものです。

これは、徳川将軍家茂特注のものです。

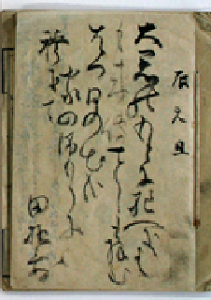

間秀矩 長歌と反歌

間秀矩 長歌と反歌(個人蔵)

「花園君の御まへよりろくあまたたまはせたるよろこひを」と題する長歌

当館展示中(令和3年6月現在)

この長歌と反歌には、大奥花園より下賜品が届いた時の感激を、浦島太郎の玉手箱になぞらえて詠んだものです。

長州中津川会談

桂小五郎中津川来訪の証の一つ(個人蔵)

当館展示中(令和3年6月現在)

文久2(1862)年6月、京都から長州藩の桂小五郎が中津川宿へやって来ました。江戸から上京してくる長州藩主毛利敬親を待って、説得するためです。

そのころ長州藩は、幕府の開国を支持していました。それを朝廷が主張する破約攘夷へと、藩主の考えを変えさせるためでした。

敬親が中津川宿に到着するのを待って、会談を開きました。

桂をはじめ、志道聞多(後の井上馨)、福原越後、世良孫槌ら、長州藩の重臣たちが3日間かけて敬親を説き伏せた結果、藩論は破約攘夷に変わり、長州藩は攘夷の道をひた走るようになりました。

これを、長州中津川会談といいます。

この会談を設定したのは、中津川宿の殷政と秀矩でした。

この会談も、内容も関係者以外は秘密にしなければなりません。中津川宿を治めている尾張藩、さらには幕府に伝わることは、絶対にあってはならないことでした。

処分をおそれず、秘密を守って中津川会談を設定した殷政と秀矩は、この後長州藩士の攘夷派から信頼され、京都の秘密情報がそのネットワークから入って来るようになりました。

玉石混同(ぎょくせきこんどう)

玉石混同(個人蔵)

当館展示中(令和3年6月現在)

十八屋山半間秀矩家を訪れた人たちが自著したとされる芳名録です。

「文久2年酉6月20日長在福原蔵人・乃美右衛門・志道聞多(のちの井上馨)」とあり、長州藩士が間家を訪れていたことを示すものです。

勤皇家 松尾多勢子と中津川宿

松尾多勢子の間秀矩あて書状(個人蔵)

「おまへ様もやまとの人ならハ」京都へ出てきなさいと誘う内容です。

中津川宿に情報をもたらした親戚縁者に、松尾多勢子という女性がいます。

信州伊那郡山本村(現在の長野県飯田市)の庄屋竹村常盈の娘として、文化8年に生まれました。19歳のときに嫁ぎ、4男3女を育てあげました。

家の切り盛り一切を行い、わずかな時間を見つけては和歌を学んでいた多勢子は、51歳で平田門人となります。

そして52歳のとき、意を決し単身上洛しました。京都では、「信州の歌詠みばあさん」として親しまれ、公家の大原家や白川家、平田銕胤の滞在先に出入りし、長州攘夷派、宮中の女官などの人たちとも親交を結びました。

京都にもっと滞在していたかった多勢子でしたが、文久3(1863)年、平田門人たちが起こした等持院梟首事件(足利3代の将軍の木像の首を切る事件、江戸から上洛してくる将軍家茂への脅し)で、門人に対する厳しい取締りが行われるようになります。

多勢子の身にも危険が迫ったのですが、前年の長州藩中津川会談などで中津川宿とネットワークでつながっていた長州藩が多勢子を藩邸に匿ってくれました。

その後、殷政、秀矩たちが多勢子を迎えにきて、伊那に戻ることができました。

多勢子救出にもネットワークは有効に働きました。

様々な人たちと交友を結んだ松尾多勢子の京都滞在によって、中津川宿の情報ネットワークはさらに拡大したのです。

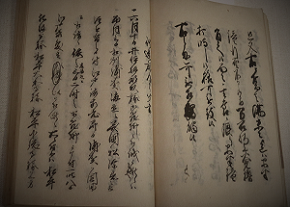

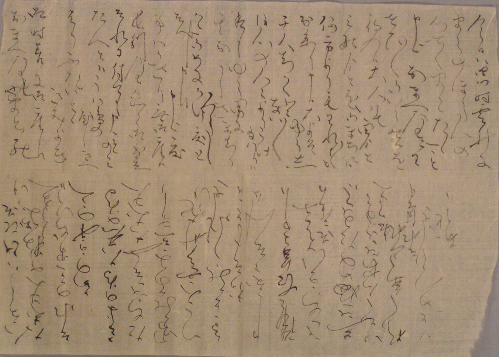

間秀矩旅日記「はるのにしき」

「 はるのにしき」(個人蔵)

市岡殷政も松尾多勢子救出の旅となった様子を温泉花日記に残しています。

間秀矩の文久3(1863)年、上京の時の旅日記です。

この旅日記の始まりは娘おみつとの旅がうれしくてならないという書出しとなっています。

しかし、文久3(1863)年2月28日「清水か鼻といふ所に角田氏にあいたり 都のことゝもひそかにきく」から一変し、3月9日「午過ぎ木村数馬来る 此人と伴に長藩へ行く 志道聞多(後の井上馨)ニ逢う くれて此人いせ屋へ来る たせこかゆくへのおほつかなけハ はゝ木々ハありやなしやとその原にあらぬふせ屋をたつねわひつゝ」と緊張した筆勢となっています。

これは、等持院梟首事件が起き、松尾多勢子がその関係者とされ、捕縛の危険にあった時のことです。

水戸天狗党と中津川宿

市岡家風説留「筑波颪」

水戸浪士に関する情報のみを綴り込んだ風説留です。

当館展示中(令和3年7月)

元冶元(1864)年11月、幕府に攘夷実行を迫るため筑波山で挙兵した水戸天狗党は、各地で戦いながら中山道を京都へと向かいます。

幕府からは賊軍(反乱軍)とみなされている天狗党は、どこの土地でも恐れられました。

しかし、彼らを待っていた中津川宿の人たちは、彼らを歓待しました。

故郷を遠く離れ、賊軍の汚名をきせられ、戦いに疲れ果てていた天狗党の人たちにとって、中津川宿の人々の歓待はどれほど身体と心に沁みたことでしょう。

中津川の人々の命がけのもてなし

和田峠の戦いで戦死した横田藤四郎祈綱の息子元綱の墓

一行の一人横田藤四郎祈綱という武士は、和田峠の戦いで戦死した息子元綱の首を布に包み、持ち歩いていました。埋めた場所がわかれば、賊軍の兵士の首としてひどいことをされてしまうからです。

中津川宿の殷政と秀矩は、その首を預かり、自分たちゆかりの墓地に手厚く葬ったのでした。

賊軍を歓待することに関しては、ある程度尾張藩と連絡を取り合っていたのですが、戦死した賊軍の者を葬ることは、幕府に背く重大な罪であります。

それでも自分たちを頼ってきた人たち、しかも主義主張を同じくする人たちに対して中津川宿の人々は、心を尽くしてもてなしました。

天狗党の人々は、その後敦賀で処刑されます。

しかし、生き残りの浪士や天狗党と心を同じくする京都在中の水戸本圀寺党 の人々は、中津川宿の人々の命がけのもてなしを決して忘れず、太い絆で結ばれるようになります。

天狗党歓待 中津川宿おとがめなし

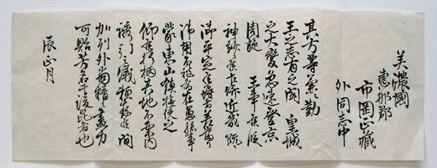

天狗党中津川おとがめなし「大意」(個人蔵)

尾張藩が中津川宿の市岡殷政、間秀矩、肥田通光の3人に命じたと思われる達書(たっしがき)です。

水戸天狗党を歓待したにも関わらず、この達書により中津川宿では誰も処罰されませんでした。

田丸稲之右衛門より下賜の鎧袖

下賜の鎧袖(個人蔵)

当館展示中(令和3年6月)

横田元綱の首級埋葬に感激した副将の田丸稲之右衛門は、自らの鎧袖を市岡長右衛門殷政と間半兵衛秀矩に下賜しました。

町人による朝廷公家への建白

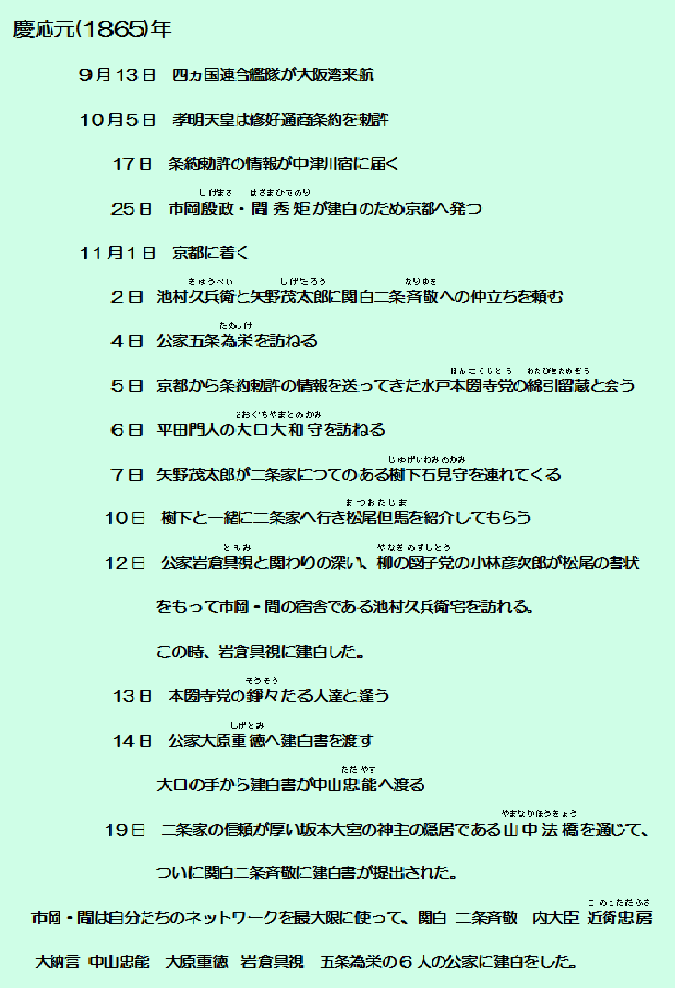

慶応元(1865)年10月5日、孝明天皇は、幕府が外国と勝手に結んだ条約をしぶしぶ認めます。

これまで正式には攘夷を主張、条約を破棄し、外国勢力を日本の地から追い出せという方針をとっていた朝廷が、なぜその方針を変えたのか。

それは、この年の9月、イギリス、フランス、アメリカ、オランダ4ヵ国の武装した連合艦隊が、京都に近い大阪湾に侵入し、「もし認めないなら、戦争になるぞ。」と孝明天皇を脅したからでした。

「外国に脅されて国の方針を変えてしまうのは、外国の言いなりになるのと同じではないか。」そう思った市岡殷政と間秀矩は、京都へ向かい朝廷に自分たちの思いを建白しようとします。

彼らの考えとは、「今日本人同士で争っている場合ではない。力のある藩を中心にしてよく話し合い、諸藩の力を結集して、脅してくる外国勢力を日本から追い出せ。」というものでした。

乙丑雑記

乙丑雑記(個人蔵)

市岡殷政が書いた旅日記です。

副題は「閑辺理花」(かへりはな)とつけられました。

市岡殷政は通商条約が勅許されたことから間秀矩らと太田陣屋に行き、上京をして関白二条斉敬らに自分の意見を伝えに行きました。

慶応元(1865)年10月23日から書かれています。

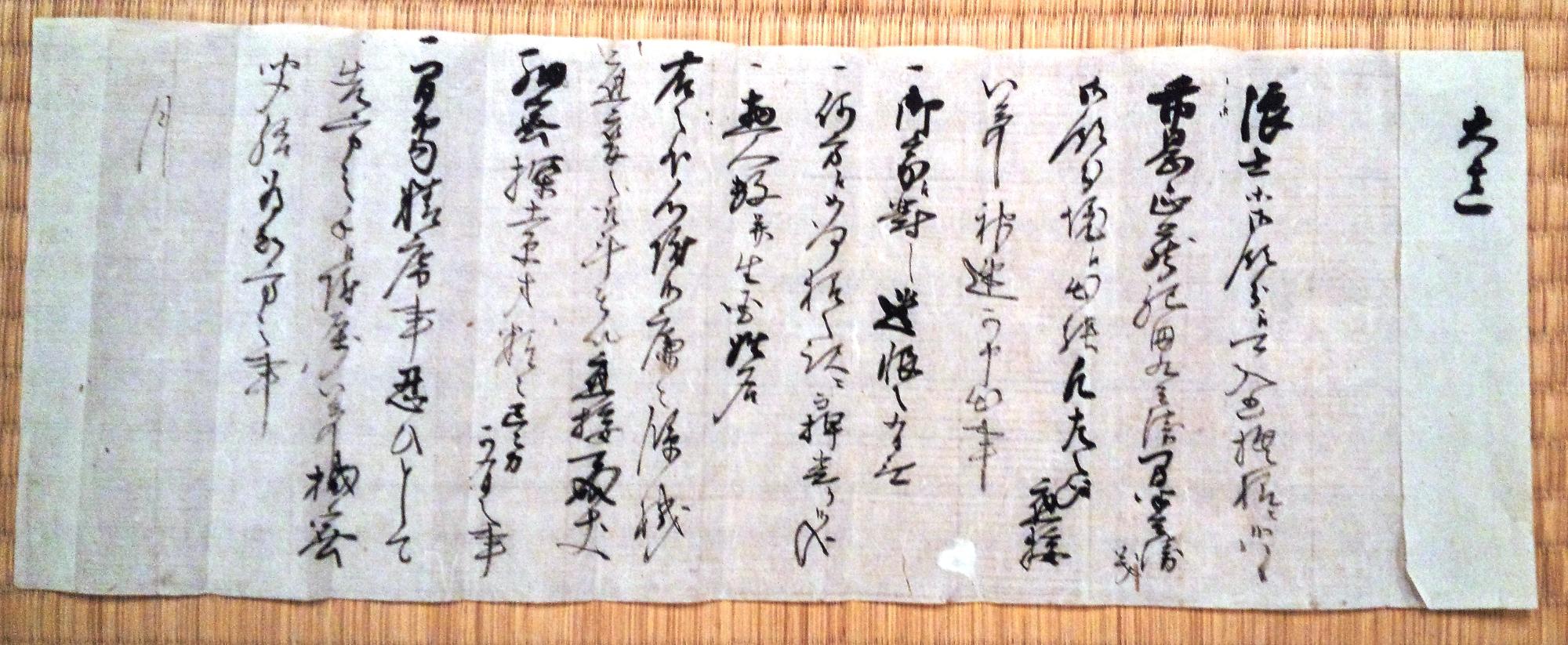

町人建白書の足取り

建白の足取り

市岡殷政と間秀矩は、時の関白二条斉敬に建白書を提出、そこから明治天皇の外祖父の中山忠能のもとに行き、さらに近衛家の手に渡るということになりました。

当時関白といえば、今の総理大臣に当たります。今総理大臣に「こういう政治をしろ。」という文章を渡すことと同じことです。

今から160年ほど前の身分制度の厳しい江戸時代、このような建白をしたのは、武士以外では日本中で中津川宿の人たちだけでした。

一地方の宿場の人間が、どうして建白できたのか。それは、信頼で結ばれたネットワークがあったからでした。

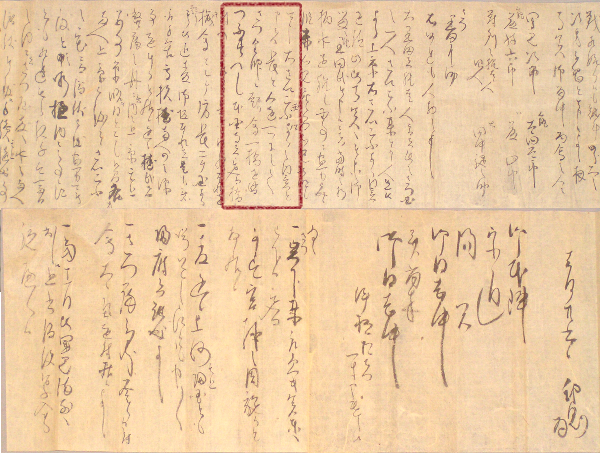

薩長同盟成立の情報

慶応2年 京都伊勢屋池村久兵衛邦則書状(個人蔵)

当館展示中(令和3年6月現在)

慶応2(1866)年、情報ネットワークのキーマンである京都の染物商池村久兵衛から、極秘情報が届きます。それは、薩摩と長州が手を握るというものでした。

この両藩は、元治元(1864)年の禁門の変で敵味方に分かれて戦いました。それ以降、大変仲が悪く、薩摩と長州が力を合わせれば幕府に対抗できると願う人たちはいましたが、憎しみあっている以上、それは実現不可能と思われていたのです。

両藩がお互いの憎しみを超えて手を握るというこの情報が中津川宿の殷政と秀矩に届いたのは、慶応元年(1865)の12月初めです。薩長同盟の密約が次の年の1月21日ですから、中津川宿の人たちは、成立する 1ヶ月以上前にそのことを知っていたことになります。

この情報は、幕府はもちろんのこと、当事者の薩摩藩や長州藩でさえ、それぞれの藩の一部の人間しかまだ知らない極秘情報でした。

もしそれが事前に漏れてしまえば、同盟は流れ、幕府を倒すという計画は消えて無くなります。それほど重大な情報を事前に知っていたのは、中津川宿の情報ネットワークが堅い信頼関係で成り立っていたということです。

ペリー来航から12年、中津川宿のネットワークは大きく成長していたのです。

薩長の軍事同盟を証する資料

池村久兵衛書状抜粋

池村久兵衛書状

京都の染物商伊勢屋池村久兵衛が中津川の「御同志中」にあてた書状で、薩摩と長州との間で軍事同盟が結ばれることを連絡してきています。

京都伊勢久は中津川への京都情報の発信基地で、この地方の人たちが上京すると、まず伊勢久に顔を出しました。

(前略)右さいこう(西郷)よりの内意と申すハ、

長(長州)と心を一ツにしてさつ皇師ニ起こり会

一橋を踏つぶすべし(後略)

薩長同盟の締結から明治維新へ

薩摩藩士西郷隆盛は第一次長州征伐の参謀として出陣し、その終局にあたって長州藩激派と接触する中で、彼らをよく理解するようになり、第二次長州征伐への出陣拒否及び長州藩との提携へと傾くようになりました。

土佐藩士坂本竜馬と中岡慎太郎が薩摩藩と長州藩の仲介をし、両藩が連合して倒幕へと進む方向が確定したのが薩長同盟です。

幕府は将軍家茂の死去、長州征伐の失敗などからさらにその勢威が失墜し、徳川慶喜が慶応の改革を実施しますがもはや体制を建て直すことはできず、ついに大政奉還へと進みました。

慶応3(1867)年12月9日王政復古の政変の後、明治元(1868)年1月3日の鳥羽伏見の戦に始まる戊辰戦争に官軍が勝利して、明治の時代へと移りました。

中津川「ええじゃないか」

中津川村「ええじゃないか」史料3点(個人蔵)

「ええじゃないか」の世直し騒動は中津川宿にもありました。この資料に4日間の喧騒が期されています。

慶応3(1867)年の「ええじゃないか」の世直し騒動は三河地方に初めて神札が降り、各地へと広がり、庶民が狂気乱舞しました。

その模様は極めて猥雑なものであったと各地に記録があります。

しかし、中津川での「ええじゃないか」は中津川宿の資料によれば、踊りや行列はあったものの百姓一揆やうちこわしといった側面はうかがえません。

当館販売中の「街道の歴史と文化第4号『 中津川村の『ええじゃないか』」を参照。

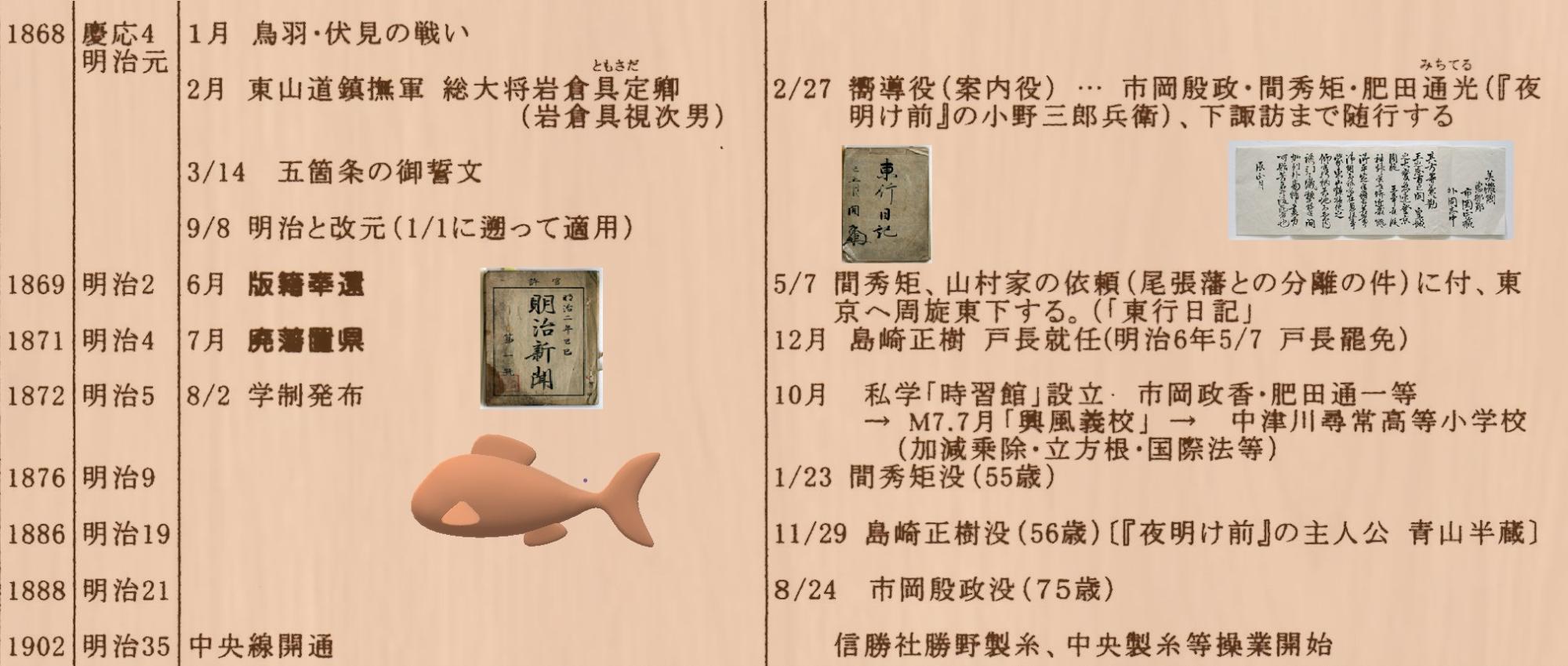

中津川宿 維新年表

中津川の夜明け前

新茶屋からの笠置山(個人蔵)

ふもとでキラキラしているのは木曽川です。

「大政奉還と王政復古は、この地域の人々に異常な興奮とうねりを作り出した。」(宮地正人著「歴史の中の夜明け前」)。

幕末、過酷な江戸幕府の封建体制をなくし、天皇のもとに民衆が豊かで安らかに暮らせる社会が来てほしい、中津川の人々は期待感に待ちきれず、朝廷軍と旧幕府軍で起きた鳥羽伏見の戦いが終わると、すぐに京都へ向かいます。そして江戸を攻めるために中山道を下る東山道軍の道案内を自ら願い出るのです。

その願いが叶って、岩倉具視の子である岩倉具定を総督とする東山道鎮撫軍の先頭を行く中津川の人々。

また、街道の宿場、宿場に待機して東山道鎮撫軍が速やかに通れるよう、献身的に働いた中津川の人々。

彼らは、やがて来る新しい時代への期待と、それに自分が関わる充実感を感じていたことでしょう。

御一新への高まる期待 東山道鎮撫軍

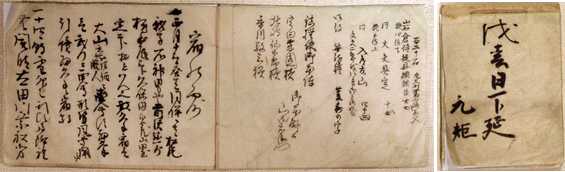

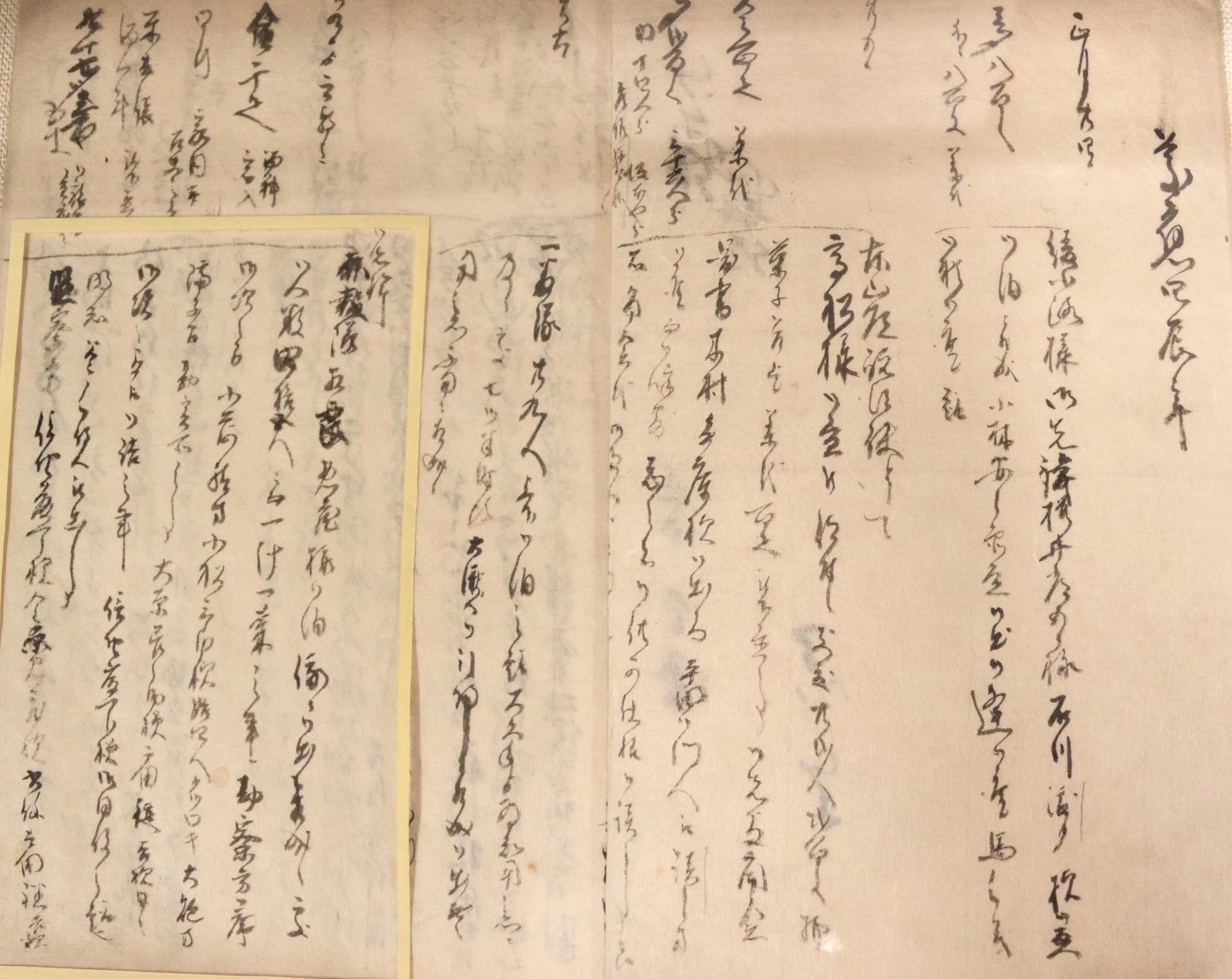

戊春日下延 慶応4年(1868)1月(個人蔵)

東山道鎮撫軍嚮導役を、岩倉家より命ぜられるまでの経緯を記した間一太郎元矩の日記です。

旧幕府軍が敗退した鳥羽伏見の戦いは、慶応4(1868)年1月3日から6日にかけて行われました。

13日には、中津川宿の間一太郎元矩が南信州の平田国学者とともに、京都へ向かいます。中津川宿の市岡殷政・間秀矩らも後を追いました。

京都に着いた彼らは、東山道軍総督 岩倉具定に「私たちなら中山道のことをよく知っているので、道案内や各宿場での仕切り、運送などをお任せ下さい。」と願い出ました。

嚮導役依頼状

嚮導役依頼状(個人蔵)

嚮導役としての随行が「御聞済之上」と期された岩倉具視の養父具慶より賜った「御書付」です。

その後、中津川宿本陣市岡殷政に岩倉家(岩倉具慶)から1通の依頼状が届きました。

その内容は「我が孫の具定・具径兄弟が東山道鎮撫使として美濃路から信州路へ行くことになりました。不案内のことだから、嚮導 をよろしく頼む」というものでした。

中津川宿と東山道鎮撫軍の進軍

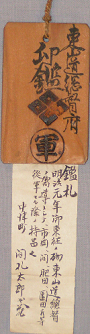

鎮撫軍供奉嚮導役鑑札(個人蔵)

東山道鎮撫軍は1月21日に京都を出発、2月25日に先鋒の大垣藩600余人、薩摩藩200余人が中津川に到着します。

翌26日には土佐藩400余人、因幡藩800余人が到着、27日に岩倉本隊である長州藩800余人、彦根藩、郡上藩、高須藩が到着し、続々と信州へ向かって進軍して行きました。

中津川の人たちも嚮導役を中心に下諏訪宿まで従軍しました。

東山道鎮撫軍と中津川の人々

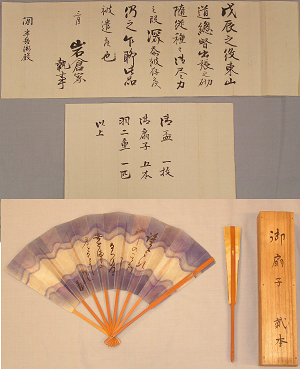

嚮導役随従での褒状と下賜の扇子(個人蔵)

岩倉家より嚮導役取締りを勤めた間秀矩への褒状と下賜品目録とその扇子

中津川の人々は先頭に立って道案内をするだけでなく、多くの献金や各宿場で馬や食糧を用意したり、近隣の百姓を雇って荷物を運ばせる継立という役をしました。

当館収蔵資料によると、福島宿は肥田通光、薮原宿は中川万兵衛、贄川宿は間秀矩、本山宿は市岡殷政など、中津川宿の人が各宿場で継立をしています。

嚮導役、継立と中津川宿の人々の負担は大変なものであったでしょう。しかし、そうした苦労も「新しい世の中が来る。自分たちの時代が来る。」という思いで乗り切ることができたのではないでしょうか。

一抹の不安 偽官軍にされた相楽総三と赤報隊

御休泊留記 赤報隊休泊の頁(個人蔵)

当館展示中(令和3年6月)

相楽総三は尊王攘夷活動に身を投じ、文久3(1863)年の赤城山の挙兵計画や元治元(1864)年の天狗党筑波山挙兵にも関わっています。

慶応3(1867)年西郷隆盛の命により、江戸薩摩藩邸に浪士を集めて幕府挑発工作を行い、これが薩摩藩邸焼討事件や「鳥羽・伏見の戦い」のきっかけともなりました。

慶応4(1868)年1月、慶喜征討令が出され東征軍の先鋒として官軍嚮導隊が結成されると一番隊長となり、「赤心を以て国に報いる」の意味から「赤報隊」と命名し、自ら太政官に建白し採用された「年貢半減」の布告を掲げ、1月15日に京都を出発しました。

維新政府はその後年貢半減の方針を撤回し、官軍嚮導隊にも帰京命令を出しましたが赤報隊は従わず兵を進めました。

中津川宿には、1月29日から2月2日にかけ本陣に宿泊し、清内路を経て伊那谷を北上しました。

しかし2月10日には、東山道総督府から赤報隊は偽官軍との通達が発せられました。

相楽総三と赤報隊顛末

相楽総三は3月2日夜、下諏訪の総督府本陣からの出頭命令に応じたところ、捕えられ翌3月3日に処刑されました。

東征軍の先導役を自負し、その役割を果たしてきた赤報隊でしたが、最後は賊徒として処刑される顛末となりました。

そのあまりに残酷な仕打ちに、総三と交わった同志たちが明治3(1870)年に下諏訪に建立した塚が、「魁塚」です。

その後、子孫らの名誉回復のための努力が実り、相良総三に正五位の贈位が行なわれたのは、昭和3(1928)年のことでした。

処刑布告分文写

相楽総三処刑布告分文写(個人蔵)

当館展示中(令和3年6月)

筆跡などから間秀矩が書き留めた写と思われます。

罪状は「無頼の徒を集め、官軍先鋒嚮導隊と名乗って種々の悪行を働いた。」というものでした。

夜明けを信じる中津川・南信の人々

天狗党の歓待、朝廷への建白書の提出など、幕末から東濃・南信の人々は、自分たちが待ち望んだ世の中の実現へ向けて様々な試みを行っていました。そして、幕府が倒れ新政府が出来ると、さらにその実現に向けて活発に動き出します。

鳥羽伏見の戦いがおわり、南信州の平田国学者や中津川の重鎮 市岡殷政・間秀矩らは東山道軍の進軍にともない、その水先案内人たる嚮導役を務める許可を得るために京都に向かいます。そして、岩倉具慶より東山道軍の嚮導役を許されました。

さらに、間秀矩の長女おみつと結婚した園田市兵衛は、中津川や南信の者たちとともに、岩倉具定率いる東山道軍に参加し板橋まで付き従いました。具定が関東に向かうと中津川隊として従軍、宇都宮や忍などで大鳥圭介率いる旧幕府軍と戦います。

また、中津川の大泉寺の住職だった大泉寺三楽と肥田九郎兵衛は、慶応4年4月から5月15日まで北越戦線を視察し、「越後路日記」「越後路再日記」を残しています。

広く公家に名を知られていた南信の松尾多勢子は、明治元(1868)年9月に岩倉具視の家宰となり、新政府関係者との連絡調整役として翌年3月まで活躍します。

中津川の間秀矩は、明治元年9月27日、明治天皇が東幸時の内監察として天皇に随行して東京に向かいます。秀矩はこの年の暮れには一端中津川に戻りますが、明治3(1870)年には神祇官に呼び出され再び東京に向かうのです。

これが御一新か

木曽村々騒立(個人蔵)

木曾谷の農民一揆に対し、中津川村庄屋肥田九郎兵衛が急ぎ名古屋まで行き、事を治めました。この件についての尾張藩の褒状です。

「新しい時代が来る」と沸き立つ中津川・南信・木曽でしたが、早くも慶応4年の5月27日には木曽谷農民一揆が起こります。

木曽谷では、尾張藩の命令により農兵100名が徴募され北越に出征していましたが、さらに600人が夫役として徴募され北越に従軍させられます。その上、600名を徴発とのお達しに、ついに我慢の限界を越えた農民1,150人は、落合から中津川大橋まで押し寄せる事態となりました。

この事態に肥田九郎兵衛が尾張藩に急行し、市岡殷政たちは農民を説得するために上金まで出向きましたが、農民たちは聞き入れず中津川宿へ乱入します。なおも尾張を目指して進もうとする農民を、中津川宿の重鎮たちがなんとか説得し、中津川宿の各家に分宿させました。

翌30日には、尾張に交渉に行っていた肥田九郎兵衛が戻り、「木曽谷の夫役は解く」と尾張藩の意向を伝えたことで、一同は村に帰り、木曽谷一揆は収まりました。

しかし、新政府に期待していた農民たちは次々に襲い掛かる夫役や江戸時代と変わらない山林管理の方針に「これでは江戸幕府の時よりひどい。これは本当にご一新なのか?」と思うようになりました。

中津川に夜明けはきたか 失望と挫折

中津川や南信の人々が王政復古とそれに続く明治維新に期待したのは、万葉のころのように天皇のもと、民衆が豊かで安らかに暮らせる世の中、そして外来のものではなく、日本に古代から伝わる教えや文化を守り、生活する世の中でした。

しかし、明治になっても夫役は一向にへらず、税も江戸時代と変わりません。百姓が山林に入って木を切ることも認めてもらえず、この地方の民衆の暮らしは苦しいままです。

明治政府は攘夷を捨て、海外の文化や文明、宗教や法律にいたるまで、積極的に取り入れます。

さらに、明治4(1871)年3月には、復古をめざしていた平田派の人々が政府から一斉に追放されました。

「これでは、自分たちが望んだ世の中ではない。未だに時代の夜は明けていない。」そう思った中津川の人々は大きく失望します。

東京の神祇省にいた間秀矩は、病気のため追放は免れましたが、こうした動きの中で失意のうちに明治9(1876)年1月に亡くなります。

新しい世の中が来ることを強く望んだ夜明けはついに来なかったかに見えました。

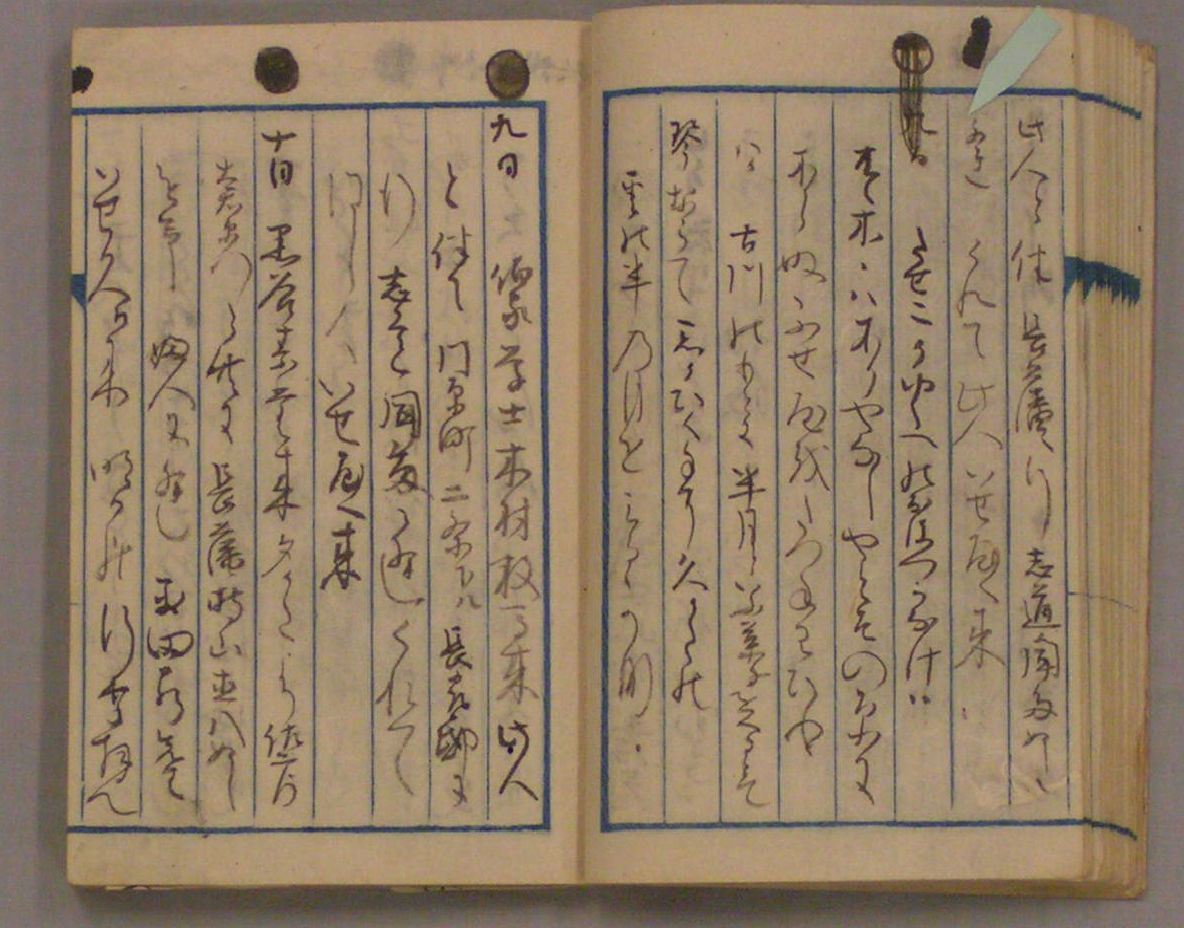

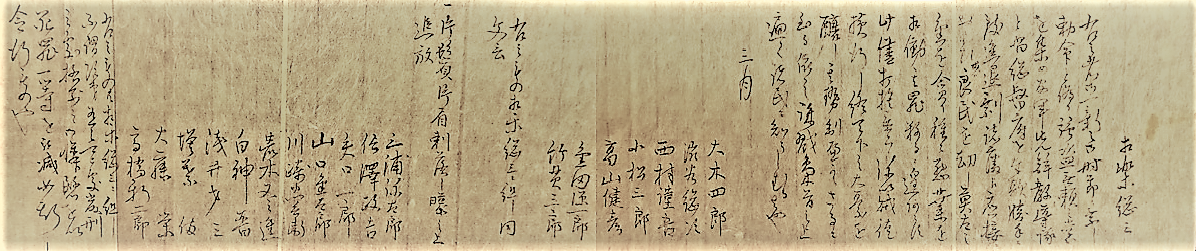

間秀矩 明治元年~明治4年日記

間秀矩 明治元年~明治4年日記 (個人蔵)

表紙に「辰元旦 大君のもとに死へき 春もきて ことしも拝む はつ日の出哉」と詠み、明治3(1870)年3月11日に「神武天皇の御神事之時 神祇官へ行幸ありけるに 病にしつミてまゐらさりけれハ」と記しています。

間秀矩は明治3年神祇官奉職中に発病し、小康をとりとめていましたが、明治9(1876)年1月23日死去しました。

中津川の新たな夜明けへ

脇本陣森家(個人蔵)

間秀矩が亡くなって数年後、江戸幕府が倒れた慶応4(1868)年のころはまだ少年だった平田国学者たちが、自由民権運動に立ち上がりました。

明治15(1882)年に板垣退助たちが中津川宿の脇本陣で演説会をしたときには、近郷近在から多くの人が駆けつけるほどの盛り上がりを見せます。

民衆が豊かで安らかに暮らせる世の中を願った人々の第二世代が、新たな時代の夜明けを求めて歩き出したのです。

中津川の新しい風

中津自由民権運動各位(個人蔵)

幕末に平田門人であった人々の次の世代が、ほとんどそろって自由党に参加しているのは、全国でも中津川だけではないでしょうか。

中津川市中山道歴史資料館

- 〒508-0041 岐阜県中津川市本町二丁目2-21

- 電話番号0573-66-6888

- ファックス0573-66-7021

- メールによるお問い合わせ

更新日:2022年09月30日