⦅中津川宿25⦆赤報隊 相楽総三

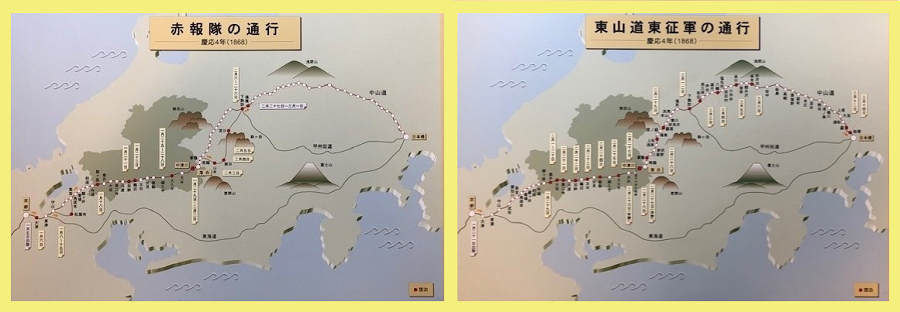

赤報隊と東山道東征軍の通行

相楽総三と赤報隊

相楽総三は、天保10(1839)年江戸赤坂に生まれ、若くして兵学と国学を修め、私塾を開いて多くの門人を集めました。やがて尊王攘夷活動に身を投じ、文久3(1863)年の赤城山の挙兵計画や元治元(1864)年の天狗党筑波山挙兵にも関わっています。

慶応3(1867)年西郷隆盛の命により、江戸薩摩藩邸に浪士を集めて幕府挑発工作を行い、これが薩摩藩邸焼討事件や「鳥羽・伏見の戦い」のきっかけともなりました。

慶応4(1868)年正月、慶喜征討令が出され東征軍の先鋒隊が結成されると一番隊長となり、「赤心を以て国に報いる」の意味から「赤報隊」と命名しました。

総三は太政官に建白し採用された「年貢半減」の布告を掲げ、1月15日に京都を出発し江戸へ向かいました。維新政府はその後軍資金の調達がうまく運ばないことから年貢半減の方針を撤回し、赤報隊に帰京命令を出しました。

しかし、赤報隊のうち相楽総三ひきいる一隊は従わず、1月25日東海道から中山道へ街道を変えて進みました。

中津川宿と赤報隊

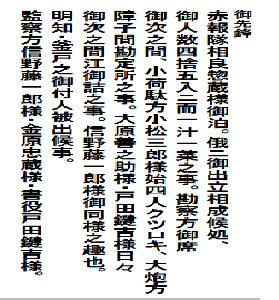

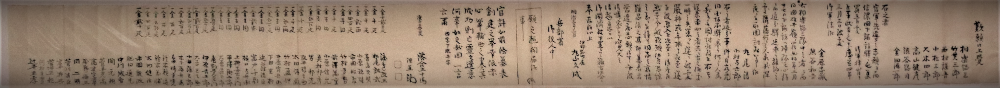

「御休泊留記」(個人蔵)書下し

慶応4年1月29日記載内容

中津川宿本陣 市岡家「御休泊留記」によると、中山道を進んだ赤報隊は、慶応4(1868)年1月29日に相楽総三ら45人が急にやって来て2月2日まで本陣に滞在し、朝早く出発していったことが窺えます。

食事は、一汁一菜の食事で、同宿の主だったものには小松三郎・大原善之助(廉之助)・戸田鍵吉(恭太郎)・信野藤一郎(科野東一郎)等の名があります。

尚、市岡家「御休泊留記」慶応4年1月29日頁は、当館に展示しております。(令和3年4月現在)

赤報隊顛末

中津川宿を発った相楽総三らは、2月2日妻籠橋場に泊り、清内路を通って飯田、その後は伊那路を下諏訪へと進んだのが6日でした。

しかし、2月10日には、東山道総督府から赤報隊は偽官軍との通達が発せられました。

3月2日夜、相楽総三は下諏訪の総督府本陣からの出頭命令に応じたところ、捕えられ翌3月3日に処刑されました。

東征軍の先導役を自負し、その役割を果たしてきた赤報隊でしたが、最後は賊徒として処刑されることとなりました。

東山道鎮撫軍(東征軍)

慶応3(1867)年12月、朝廷は王政復古を宣言し、天皇中心の新政府が組織されました。しかし、慶応4(1868)年正月、薩摩・長州が中心となった新政府に反感持った旧幕府軍は京都の南にある鳥羽・伏見で戦いをおこしました。この戦いは新政府の勝利でおわりました。

この戦いに勝った新政府は、1月21日、幕府領の接収と勢力一掃のため江戸に向けて東征軍を、東海道・東山道・北陸道等へそれぞれ進発させました。

東征軍大総督には、かつて皇女和宮の許嫁であった有栖川熾仁親王を、東山道鎮撫軍総監には岩倉具視の長男具定、副総監には具径、参謀には板垣退助らを任命しました。

東山道鎮撫軍と中津川宿

慶応4(1868)年正月、中津川宿本陣市岡殷政のところに岩倉家(岩倉具慶)から1通の手紙が届きました。

その内容は「我が孫の具定・具径兄弟が東山道鎮撫使として美濃路から信州路へ行くことになりました。不案内のことだから、嚮導(道案内)をよろしく頼む」というものでした。

2月27日、中津川を出立した東山道鎮憮軍の中に市岡殷政・間秀矩・肥田九郎兵衛をはじめ、中津川宿の平田門人たちの姿がありました。

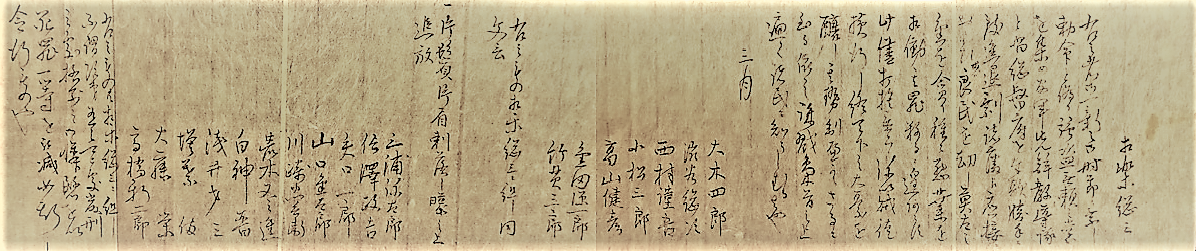

相楽総三処刑布告文写

東山道鎮憮軍を嚮導役として市岡殷政・間秀矩・肥田九郎兵衛等が下諏訪まで先導しました。2月27日 中津川宿を出立し、3月3日まで下諏訪に滞在したようです。

下諏訪に入った東山道鎮憮軍は、当地に滞在していた偽官軍とされた相楽総三ら赤報隊を3月2日夜に捕捉し、翌日下諏訪で8名を斬首しました。

隊長相楽総三の罪状は、「この御一新の時節に勅命と偽って無頼の徒を集め、官軍先鋒嚮導隊と名乗って総督府を欺き、勝手に軍を進め、諸藩や良民から莫大な金銭を召し上げ種々の悪行を働いた。このまま放置しておいたら以後賊徒が横行し、世の中は大変なことになるので処刑する」という内容で、これを立札に掲げました。

この日に中津川へ帰る間秀矩は、その全文を書き留めました。

尚、この「相楽総三処刑布告文写」は、当館に展示しております。(令和3年4月現在)

相楽総三処刑布告文写 個人蔵

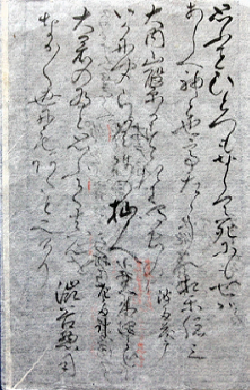

相楽総三など辞世の歌

相楽総三ら辞世の歌

個人蔵

処刑布告文写と同一の筆跡(間秀矩)と思われる紙片は、処刑された赤報隊幹部のうち、相楽総三ら3名の辞世の歌を写したものです。

「思ふことひとつもならて死にもせは、あしく神と也てたゝらん 」

相楽 総三

尚、この「辞世の歌」は、当館に展示しております。(令和3年4月現在)

下諏訪の魁塚(さきがけづか)

明治3(1870)年に信州で墓碑建立の動きが起こり、「相楽総三ら赤報隊の者の内 処刑された者の墓表を建てたく」との建碑の嘆願が兵部省に行われました。

その許可がおり下諏訪町に「魁塚(維新の魁となって散った人の墓という意味)」が建てられました。

歎願口上覚によれば、建碑の募金者に中津川から市岡殷政をはじめ国学徒を中心に12名が名を連ね、また他にも島崎重寛や竹村多勢(松尾多勢子)らの名も見られます。

尚、この「歎願口上覚」は、当館に展示しております。(令和3年4月現在)

歎願口上覚 個人蔵

相楽総三らの名誉回復

相楽総三の孫である木村亀太郎は、赤報隊の関係者とともに名誉回復に奔走した。

その結果、処刑から60年後の昭和3(1928)年昭和天皇の即位に際し、相楽に正五位、澁谷に従五位の位階が追贈され、全員ではありませんが、名誉回復が果たされました。

中津川市中山道歴史資料館

- 〒508-0041 岐阜県中津川市本町二丁目2-21

- 電話番号0573-66-6888

- ファックス0573-66-7021

- メールによるお問い合わせ

更新日:2021年05月08日