中津川の地歌舞伎

地歌舞伎とは?歌舞伎と何が違うの?

歌舞伎は、能や狂言、落語と並ぶ日本の伝統芸能の一つであり、ユネスコの無形文化遺産に登録されています。その起源は、今から400年以上前、出雲の阿国という女性が始めた奇抜で斬新な『かぶき踊り』とされています。

そして、300年前の江戸元禄期には、芝居、舞踊の3要素を取り入れた現在の歌舞伎の形ができました。

ちょうど近松門在衛門や初代市川団十郎らが活躍していたこの頃から、江戸や上方で盛んであった歌舞伎がやがて地方へも買い芝居として上演されるようになり全国各地に広がります。

そこで、プロの役者に憧れた地方の人々は、芝居を見るだけでは飽き足らず、自ら演じて楽しむようになりました。

これが『地歌舞伎』の始まりです。

昔は、各地で盛んに行われた地歌舞伎ですが、今では200余の団体がその保存活動をしており、そのうちの30団体が岐阜県に集中し、中津川市内には6つの保存会と3つの芝居小屋が残っています。

このようなことから、岐阜県は地歌舞伎が日本一盛んな地域として知られるようになりました。

なぜ地歌舞伎が根付いたのか?

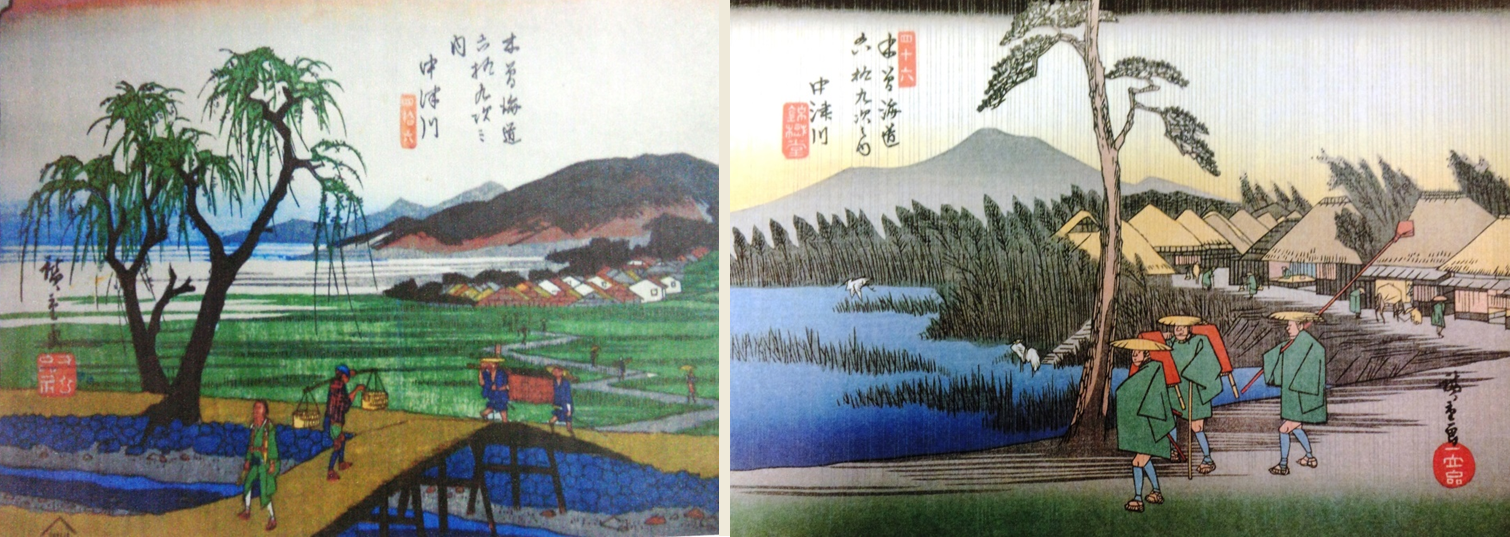

これほどまで地歌舞伎が盛んである理由は、中山道など主要な街道が交差する交通の要所にあり、人・物・文化が流れ易かったことや、良質な木材の産地で藩の重要な場所であったために農村の撫民政策として容認されたなど諸説あります。

しかし、大戦での中断や映画・テレビという娯楽の変化の中で廃れていった地歌舞伎が岐阜県だけに数多く受け継がれているのには、地域の文化をどこまでも大切にする県民の保守性があるようです。

特に、東濃地方は昔から自作農が多く、農民たちの文化を渇望するエネルギーが自ら芝居小屋を建て、歌舞伎を演じることにつながっていったのだと考えられます。そして何より戦後復興の際、この地域には振付師が多く活動していたことと衣装が残されていたことが大きく影響しているようです。

子どもの頃から地歌舞伎に触れ、芝居を見る目も肥えており、プロの役者もこの地域で芝居をするのは怖いと言わしめるほど、岐阜県は名実ともに地歌舞伎が日本一盛んな地域なのです。

地歌舞伎の醍醐味

地歌舞伎では、観客から盛んに声援が飛び、沢山の"おひねり"が舞台に撒かれ、芝居を盛り上げていきます。

舞台と観客が一体となれる芝居小屋では、観客も芝居をつくる大切な役割を担っています。

その1つが『大向こう』という掛け声です。役者が見栄を切った瞬間に「日本一!」と声をかければ、芝居にも一層熱が入ります。

プロの舞台では一般の観客が声をかけることは出来ませんが、地歌舞伎では是非試してみてください。

そして、舞台に華を添える『おひねり』はプロの舞台にはない地歌舞伎ならではの演出。

小銭を紙に包んだものを手元に沢山用意し、役者が見得を切ったところで、バサッと役者の足元に撒くよう投げます。

その様子が舞台に花が咲いたように見えることから、おひねりを花とも呼びます。

観て楽しむ・・・定期公演と特別ミニ公演

地歌舞伎の定期公演は各団体ごとに年1回公演を行っています。

7月 東濃歌舞伎中津川保存会・吉例歌舞伎大会/東美濃ふれあいセンター・歌舞伎ホール

10月 蛭川歌舞伎公演/蛭子座

10月 加子母歌舞伎公演/かしも明治座

11月 坂下歌舞伎公演/坂下公民館

11月 常盤座歌舞伎定期公演/常盤座

12月 東濃歌舞伎大会/東美濃ふれあいセンター・歌舞伎ホール

地歌舞伎の公演には、江戸時代から変わらぬ庶民の熱気と風情のある景色が広がっています。

ぜひ江戸の庶民の娯楽をご体験ください。

一方、『回数が限られていて都合が合わない」、『ちょっと気になるけど。。』という方におすすめなのが特別ミニ公演!

地歌舞伎とはどのようなものか、どのように楽しめばいいかの解説から、20分程度の短めの公演まで、お手軽に地歌舞伎を味わっていただくことができます。

触れて楽しむ・・・芝居小屋の見学

地歌舞伎の楽しみ方は公演だけではありません。中津川市内に存在する芝居小屋のうち、『常盤座』と『かしも明治座』の2つの芝居小屋では、普段公演などの催しがない場合に限り、役者が利用する楽屋や舞台の下など、公演では見ることができない舞台の裏側を見学することができます。

更新日:2021年03月01日