【資料紹介91】氷餅(こおりもち)を献上

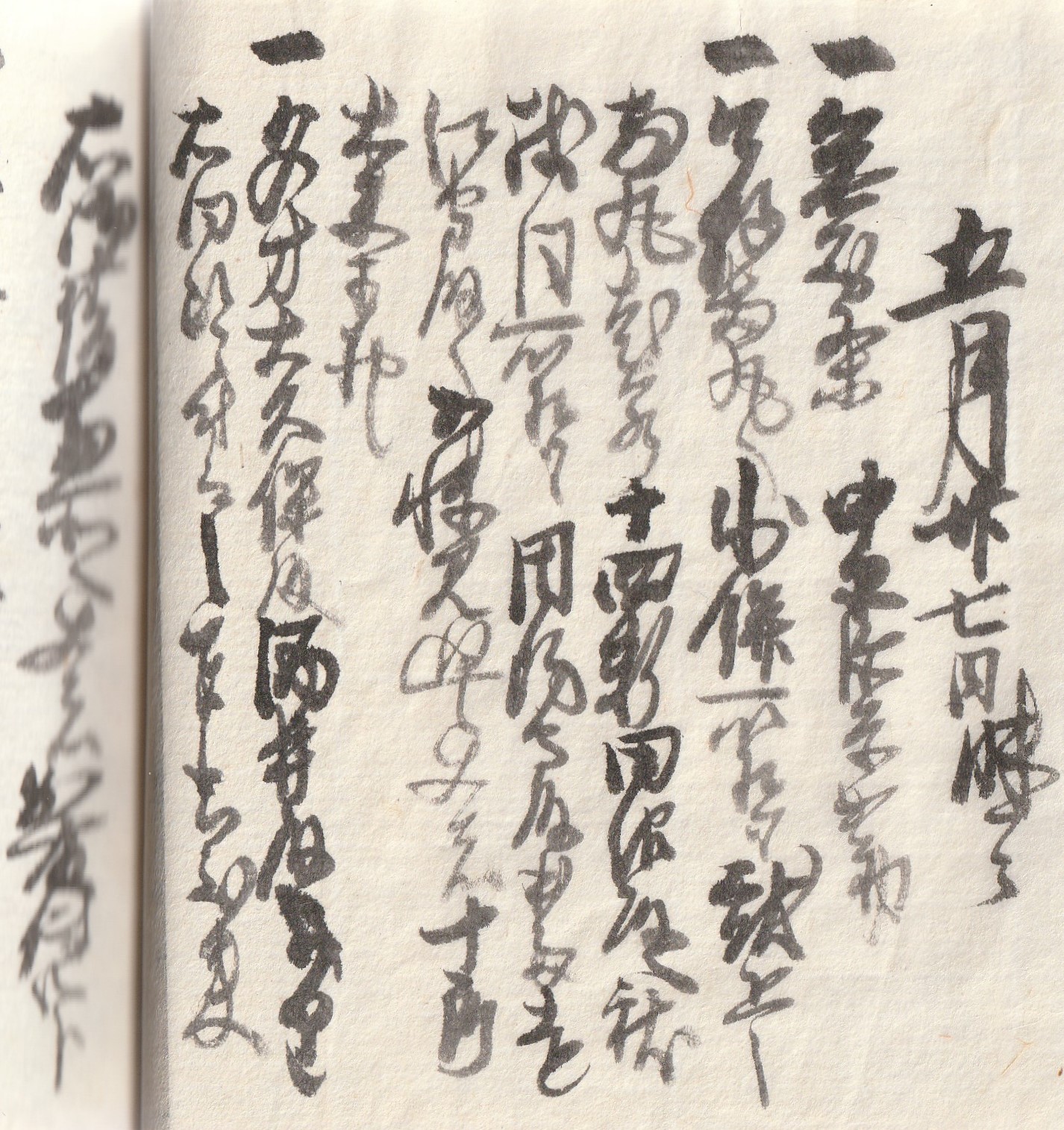

友寿公「江戸日記」文政10(1827)年5月27日

氷餅とは餅を寒中に晒し凍らせたもので、夏まで保存し6月1日に食べる行事(氷室の節句)がありました。食用の餅粉で、特に病人食に適したようです。苗木藩では5月27日に幕府に献上する習わしでした。

11代藩主遠山友寿「江戸日記」(文政10年5月27日)に「今朝両丸(江戸城本丸・西の丸)へ氷餅一箱ずつ献上した。両丸の(老中7、若年寄7)14家と田沼(意正・西の丸側用人)殿へ献上の残りを同一箱ずつ進呈した」とあります。

遠山史料館の裏、城山への道に、風呂屋門がありましたが、その南(高森神社の下方)に風穴(大岩の間に出来た穴=風呂屋)があり、氷餅はそこに夏まで保存されました

高森神社下方 氷餅を保存した風穴

氷餅がどこで造られたかというと、苗木から坂下に向かうちんの峠に近い高森山の一の沢傍に氷餅を晒して造る氷餅の池(氷餅屋)がありました。現在もその跡はあります。

池は福岡村が管理し、その存在は享保2(1717)年まで記録があり、その6年後の享保8年に、氷餅屋は二ツ森山に移されたようです。(「二ツ森氷餅屋覚」『福岡町史』)

何故、高森の氷餅の池は廃棄されたか。一つ考えられることは、享保3(1718)年7月に南信濃でおきた大地震です。苗木城は石垣23ヶ所に損壊があったというから建物も崩壊し恐らく最大級の地震だったでしょう。この地震で一の沢の水路に地殻変動が起こり、池の使用に支障を来したと想像されます。

その後は、寒期に二ツ森山で氷餅が造られ、城内の風穴に運ばれて、保存されるようになりました。

福岡には「寒製太白氷餅之粉」という木版が現存するそうだから一本ずつに押されていたのでしょう。

「進物出之記」によると、氷餅の贈与は献上の他は一般に病気見舞いが多いが7本、15本、20本と出されました。年間の記録で2700本~3800本は造られたようです。

中津川博物館だより 恵那山2024Vol25,No.2掲載分

中津川市苗木遠山史料館

- 〒508-0101 岐阜県中津川市苗木2897-2

- 電話番号0573-66-8181

- ファックス0573-66-9290

- メールによるお問い合わせ

更新日:2024年07月01日