【資料紹介】江戸日記(二)

【資料紹介】江戸日記(二)

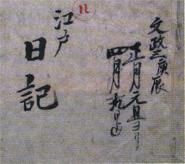

江戸日記

平安末期からの武士の生活を概観すると、戦乱のつど大きく変わってきたことが窺えますが、江戸時代まで下がると、 泰平に馴れるとともに生活習慣に形式性が際立って現れます。今回は11代領主遠山友寿が江戸上屋敷で迎えた、 文政3年正月の日記から生活の様子を一部抜粋して紹介いたします。

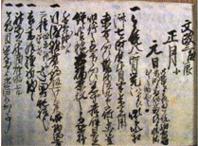

正月元日の日記 正月小元日

昨夜より大風雨。今晩初雷鳴。未明より風雨止む。五ツ頃より快晴。至って暖和なり。

一、今晩八ツ時目覚め、うがい手水相済み、七ツ時のし目

上下着用、恵方に向かい着座。すわり餅、

具足餅、喰積、大福茶祝い候。たばこ盆、火鉢出る。

二、引いて後、雑煮、朝飯一汁三菜、吸物、酒肴二種(但し

平銚子塗盆)。年男配膳なり。 注 *小の月は29日 *五ツは午前8時 *八ツは午前2時

* 七ツは午前4時 *すわり餅は鏡餅 *具足餅は甲冑に供える餅 *喰積は新年の祝儀に三方に飾った食物

*平銚子は浅く平らな椀

* 年男は旧年中に指名され三が日奉仕する家臣 以下、習慣とは言え格式ばった元日の行事が延々と夜遅くまで続きますが、堅苦しい生活の中にも、微笑ましいひとこまがあります。 十数年にわたる日記の所々に出てくる「霞上三郎より宝船一枚、例の如く上る」と言う記事です。 宝船は正月の初夢を見るために枕の下に敷く縁起物で、米俵や宝物を帆掛け船に七福神が描かれ回文歌が書き添えられていました。

概ね12月の下旬に献上されており、領主も恐らく毎年めでたい初夢を見たことでしょう。

注 *回文歌は前から詠んでも後から読んでも同じ和歌

「恵那山」2004年1月号 2012年3月 7日掲載(最終更新 : 2017年6月 2日) 中津川市苗木遠山史料館 〒508-0101 岐阜県中津川市苗木2897番地の2

電話 0573-66-8181 ファクス 0573-66-9290

中津川市苗木遠山史料館

- 〒508-0101 岐阜県中津川市苗木2897-2

- 電話番号0573-66-8181

- ファックス0573-66-9290

- メールによるお問い合わせ

更新日:2021年06月06日