恵那山―その地質と成り立ち

中津川市の南東部にそびえ、まちの至る所から望める恵那山。この身近な山は、どのようにして私たちがよく知る今のような姿となったのでしょうか。

東濃・中津川のシンボル恵那山

恵那山は岐阜・長野県境に位置する標高2,191mの山で、東濃地方(岐阜県美濃地方東部)の最高峰です。

近くを東山道や中山道といった街道が通り、舟を伏せたような山容が古くから人々に親しまれてきました。

日本百名山

近年の登山ブームのきっかけのひとつになっている「日本百名山」は、文筆家で登山家でもあった深田久弥の山岳随筆です。恵那山もこの百名山のひとつに選ばれています。

山はどうやってできるか

恵那山はどのようにしてできたのか。まずは、山はどうやってできるのかを考えてみましょう。

「山」とは周囲よりも高いピークを持った地形です。

比較的高い山は、山脈の一部であることがよくあります。山脈は、断層や褶曲など広い範囲にわたる地殻変動の結果できた高まりです。その高まりが浸食作用によってけずられた後に残ったピークが山脈の中の山です。ヒマラヤ山脈のエベレスト(チョモランマ)、日本では飛騨山脈の剱岳などがその代表と言えるでしょう。

もちろん火山活動によっても山ができます。山としての火山は、地下のマグマ活動に由来する溶岩や火山灰などの噴出物が積み重なってできた高まりです。

恵那山をつくる岩石

では、恵那山の地質をみてみましょう。

恵那山を形づくる岩石は大きく3つのグループに分けられます。

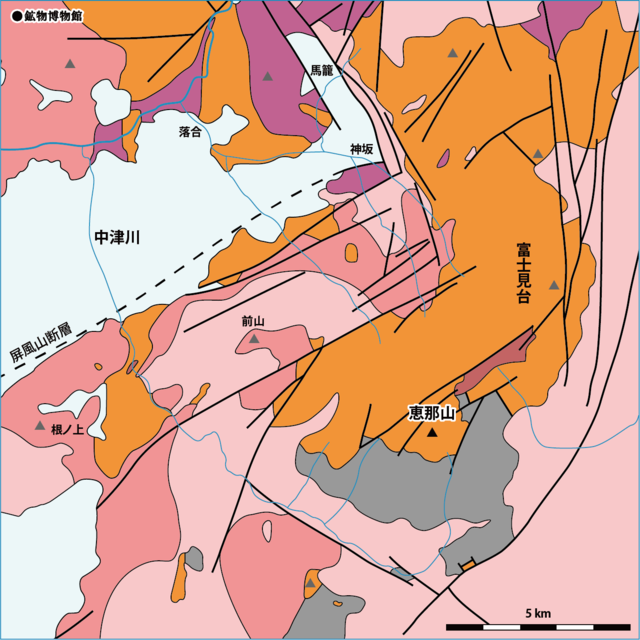

ひとつはこの地域でもっとも古い岩石で、深い海の底にたまった土砂などからなる地層(タービダイト)です。美濃帯堆積岩類(地質概略図の■)と呼ばれ、岐阜県の美濃地方はもとより日本列島西半分(西南日本)の骨格をなす地質体ですが、恵那山周辺では山腹にわずかに残っているだけです。

山頂付近から富士見台にかけての尾根を形成しているのは濃飛流紋岩(地質概略図の■)と呼ばれる岩石で、今からおよそ8,500万年前に活動が始まった大規模な火山活動によってできました。

濃飛流紋岩の下、ふもとに近いところには花崗岩が分布しています。花崗岩は地下でマグマがゆっくりと冷えて固まった岩石です。恵那山周辺には、形成時期が異なる2つの花崗岩体(地質概略図の■■)が分布していますが、いずれも濃飛流紋岩をつくったマグマと共通の起源をもつマグマが固結してできたと考えられます。

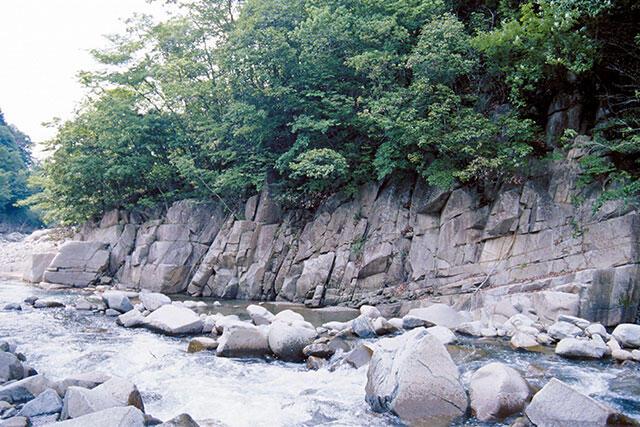

花崗岩が貫入したタービダイト

黒っぽい部分が美濃帯のタービダイト

白っぽい部分が花崗岩

花崗岩をつくったマグマが、美濃帯の岩石に入り込んで(貫入して)固まったもの

花崗岩のマグマが美濃帯の岩石の割れ目を押し広げるようにして入っていったようすや、美濃帯の岩石の破片が花崗岩に取り込まれているようすがよくわかります

岐阜県中津川市中津川 黒井沢

恵那山は火山か?

恵那山の中腹より上部の岩石は、火山活動でできた濃飛流紋岩ですが、恵那山は火山なのでしょうか?

もし恵那山が、濃飛流紋岩の噴火活動がつくった高まりであれば、火山といえますが…。

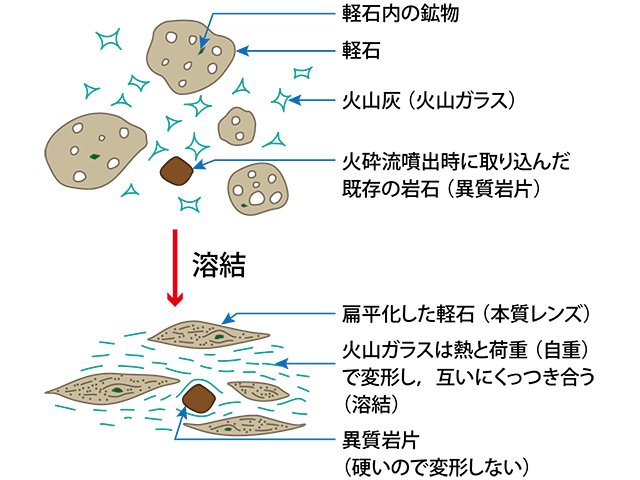

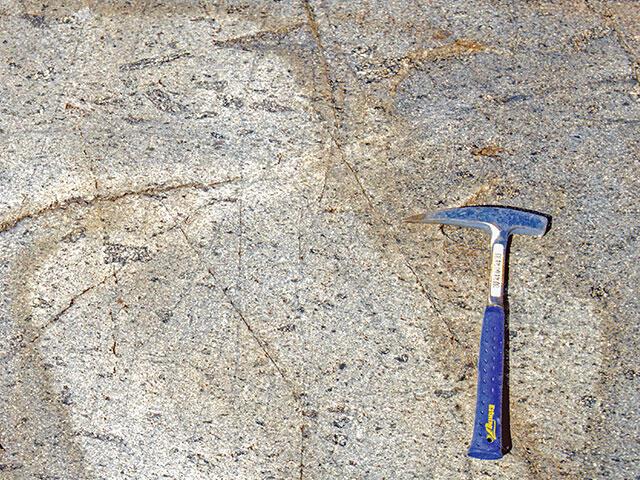

濃飛流紋岩の大部分は、火砕流によって堆積した火山灰からなる火砕流堆積物です。

火砕流とは

火砕流の例

セント・ヘレンズ山

(アメリカ・ワシントン州, 1980年)

U.S. Geological Survey / photo by P.W. Lipman

火山噴火には、溶岩流や溶岩ドーム(粘りけが強く流れにくい溶岩がドーム状にもりあがったもの)のように、液状のマグマ物質が流れ出す場合と、固体となったマグマ物質が水蒸気やガス(揮発性成分)などとともに噴出する場合があります。固体となったマグマ物質というのは、ほとんどが、マグマが発泡・急冷してできた天然ガラスの破片、すなわち火山灰や軽石です。それらが空中高く吹き上げられれば「噴煙」となり、地表をはうように流れ下れば「火砕流」となります。

火砕流は、火山灰や軽石(火砕物)と火山ガスが一体となって濃密な状態で高速移動するため、高温を保ったまま堆積します。そのため、堆積した火砕流は熱と自重によって圧縮されて固まり、溶結凝灰岩と呼ばれる岩石となります。

濃飛流紋岩は高い山をつくったか

火山は高まりとしての山をつくるとは限りません。噴火活動にともなって地面が落ちこみ、カルデラのような凹地をつくることもあります。九州の阿蘇山や北海道の屈斜路カルデラ(屈斜路湖)、東北地方の十和田湖などがその例です。

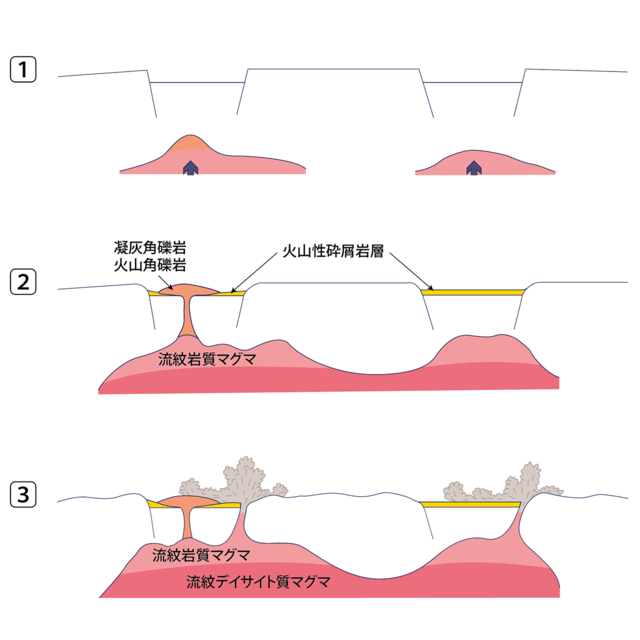

濃飛流紋岩の噴火活動は、「コールドロン」と呼ばれる、急な崖で囲まれた円形ないしは多角形状の陥没地に、大規模な火砕流が噴出するというものでした。そのため、濃飛流紋岩は、富士山のような高くそびえる山はつくりませんでした。

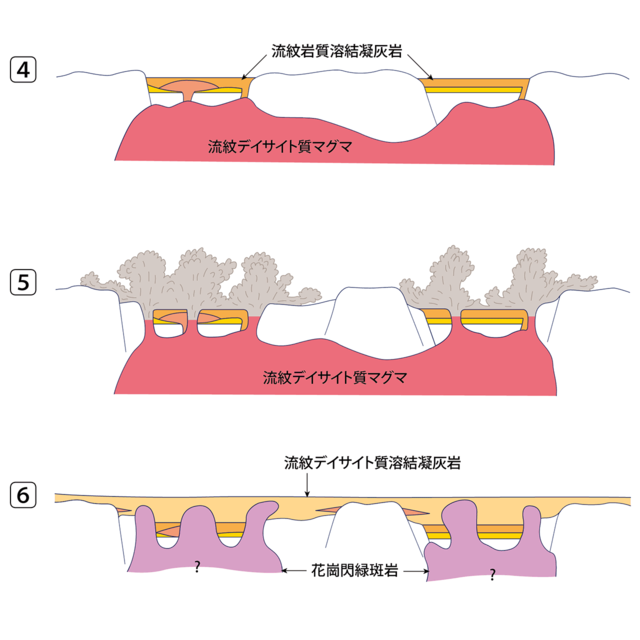

下図は、濃飛流紋岩の形成過程を模式的な断面図で表したものです。火砕流堆積物が陥没盆地(コールドロン)を埋めていくようすがわかります。

濃飛流紋岩の形成過程

図の幅は約100km、垂直方向は誇張してある

Koido (1991) による

恵那山をつくった地殻変動

恵那山は濃飛流紋岩の噴火活動がつくった山ではありませんでした。では、恵那山はいつどのようにして誕生したのでしょうか。

山体を構成する濃飛流紋岩や花崗岩が形成されたのは6千万年以上前ですが、恵那山が山になったのは、それよりはるかに最近のことです。

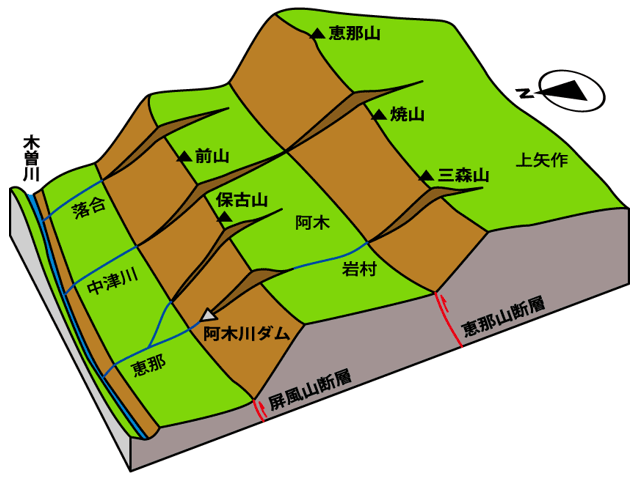

地質図を見ると、恵那山と中津川の市街地が広がる盆地(恵那・中津川盆地)との間には、いくつかの断層が北東-南西方向に延びています。恵那山は、これらの断層がずれて南東側が上昇した結果、高くなったのです。しかも、断層に沿って東ほど上昇量が大きいため、東端にあたる恵那山が最も高くなりました。

恵那・中津川盆地に広く分布する土岐砂礫層という地層の広がりを調べると、断層をはさんで高くなった根ノ上高原にも同じ地層が見られます。このことは、断層が土岐砂礫層の堆積後にずれ始めたことを示しています。土岐砂礫層の堆積は約150万年前まで続いていましたので、恵那山はそれ以降に隆起したことになります。

恵那山の北に連なる木曽山脈は、80万~70万年前から急激に隆起し始めています。恵那山もこの時期から急速に高くなった可能性が高そうです。

参考図書

参考になる鉱物博物館の出版物

- 恵那山―その地質と成り立ち:第15回企画展解説書 (2011)

- 地質図と岐阜県の石:第19回企画展解説書 (2015)

- 恐竜時代の巨大火砕流―濃飛流紋岩:第5回企画展解説書 (2001)

文献

- 原山 智・山本 明 (2003) 超火山[槍・穂高]―地質探偵ハラヤマ/北アルプス誕生の謎を解く. 山と溪谷社, 237p.

ISBN 978-4-635-20101-8 - Koido, Y. (1991) A Late Cretaceous–Paleogene cauldron cluster: the Nôhi Rhyolite, central Japan. Bulletin of Volcanology, 53, 132-146.

DOI 10.1007/BF00265418 - 松島信幸 (2007) 中央アルプス(木曽山脈)の誕生と伊那谷. 村松 武 編, 中央アルプスの山旅―地形・地質観察ガイド―, 飯田市美術博物館, 128-145.

- Suzuki, K., Nakazaki, M. and Adachi, M. (1998) An 85±5 Ma CHIME age for the Agigawa welded tuff sheet in the oldest volcanic sequence of the Nohi Rhyolite, central Japan. Journal of Earth and Planetary Sciences, Nagoya University, 45, 17-27.

DOI 10.18999/joueps.45.17 - 棚瀬充史・水落幸広・二ノ宮淳・池田隆司 (2000) 阿寺断層地殻応力測定井中に見い出された上野玄武岩とその意義. 日本地質学会第107年学術大会講演要旨, 231(P-48).

DOI 10.14863/geosocabst.2000.0_231_1 - 陶土団体研究グループ (1994) 上部新生界第二瀬戸内累層群における堆積盆地のブロック運動―岐阜県恵那盆地の例―. 地球科学, 48, 17-29.

DOI 10.15080/agcjchikyukagaku.48.1_17 - 陶土団体研究グループ (1999) 断層境界を伴う多数の基盤ブロックからなる内陸盆地―岐阜県多治見市周辺の東海層群堆積盆地の例―. 地球科学, 53, 291-306.

DOI 10.15080/agcjchikyukagaku.53.4_291 - 山田直利・小井土由光・棚瀬充史・原山 智・鹿野勘次 編 (2005) 濃飛流紋岩―中部日本における白亜紀大規模火砕流の研究―. 地団研専報, No.53, 183p.

中津川市鉱物博物館

- 〒508-0101 岐阜県中津川市苗木639-15

- 電話番号0573-67-2110

- ファックス0573-67-2191

- メールによるお問い合わせ

更新日:2022年02月27日