中津川市の水道事業

水道事業とは

水道事業は、水道法に規定された水道により水を供給する事業であり、原則として市町村が経営するものです。当市の水道事業は、地方公営企業法の適用を受けている中津川市水道事業として、企業会計方式で経営しています。

水道事業につきましては、公営企業であり、公共性はあるものの独立採算性であり、企業の経済性を発揮する必要があります。

中津川市の水道事業

平成29年度から中津川市上水道事業(1事業)、旧福岡上水道事業(1事業)、中津川市簡易水道事業等(23事業)が統合され、中津川市水道事業として統一されました。おいしい安全な水をつくるため、水源地の保全と適正な運転管理に努めています。

地域ごとの水道網

中津川地区、坂本地区、苗木地区、落合地区

中津川市上水道(東部広域水道)

神坂地区

旧神坂簡易水道(神坂浄水場)、旧向山飲料水供給施設(向山浄水場)、旧霧ヶ原組合水道(霧ヶ原源水)

阿木地区

旧阿木簡易水道(真原浄水場、越沢浄水場)

福岡地区

旧福岡上水道(下村浄水場)、旧新田簡易水道(新田浄水場)、旧田瀬簡易水道(田瀬坂浄水場、矢平浄水場)

蛭川地区

旧蛭川簡易水道(北部浄水場、南部浄水場、遠ヶ根浄水場)

加子母地区

旧加子母簡易水道(尾城浄水場、一の谷浄水場)

付知地区

旧上付知簡易水道(城川浄水場)、旧下付知簡易水道(宮ノ上浄水場、尾ヶ平水源) 旧稲荷平簡易水道(稲荷平浄水場)、旧学園飲料水供給施設(学園浄水場)

川上地区

旧川上簡易水道(巣乗浄水場)

坂下地区

旧坂下簡易水道(坂下第2第3浄水場)、旧合郷簡易水道(合郷浄水場) 旧上野・外洞簡易水道(上野外洞浄水場)、旧小野沢簡易水道(巣乗浄水場)

山口地区

旧山口簡易水道(大又浄水場、深沢浄水場、大沢浄水場)、旧本沢簡易水道(本沢浄水場) 旧下山簡易水道(下山浄水場)、旧麻生飲料水供給施設(麻生浄水場)

まごめ地区

旧まごめ簡易水道(まごめ浄水場)、旧峠簡易水道(峠浄水場)

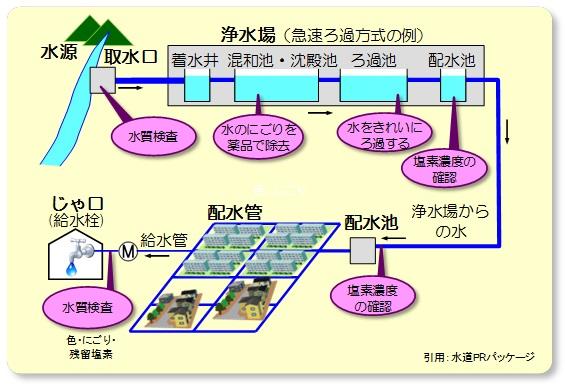

水道水ができるまで

水源からじゃ口まで流れる水道水は、さまざまなところで、水質が厳しく管理されています。

取水口:水質検査

浄水場(着水井、混和池・沈殿池、ろ過池、配る池):水の濁りを薬品で除去、ろ過池で水をきれいにろ過、配水池で塩素濃度の確認

配水池:塩素濃度の確認

配水管

じゃ口(給水栓):水質検査(色・にごり・残留塩素)

浄水場のしくみ

浄水場は、処理方式により下図のようなしくみになっています。

- 1.急速ろ過システム(凝集・沈殿・急速ろ過池)

薬品で濁りを分離した後、砂でろ過して浄化する処理システム

着水井、混和池、フロック形成池、沈殿池、ろ過池、配水池 - 2.緩速ろ過システム(緩速ろ過池)

微生物の力を利用して浄化する処理システム

着水井、緩速ろ過池、配水池 - 3.膜ろ過システム(凝集+膜ろ過)

膜を使用して水を浄化する処理システム

着水井、膜ろ過設備、配水池

水道施設の維持

管理施設の維持管理は水道施設サービス・フューチャーイン・メタウォーター共同企業体へ業務委託をしており、現場への巡視点検や運転状況(水位・配水量・濁度・塩素濃度等)の確認を行っています。

また、各施設は施錠の上、フェンスを設置し、部外者が容易に施設内に立ち入ることができないようになっています。

遠方監視システム

365日24時間、安全・安心で安定した水道水を供給するため、実戸配水池管理棟に設置されている遠方監視システムにより常時監視を行っており、異常があれば即時対応が可能です。

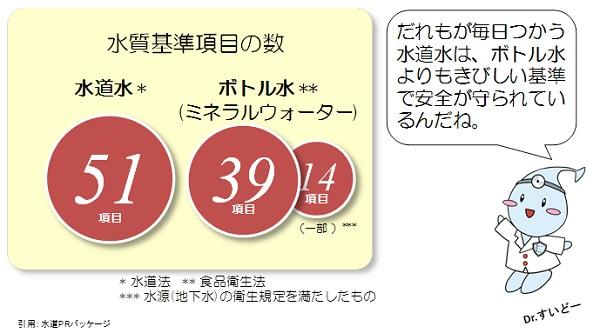

水質検査の徹底

水質検査計画を策定し、各受水池地点、水源地点において水質検査を行い、安全な水を供給しています。

水質検査計画・結果

中津川市では、水道水が水質基準に適合し安全であることを保障するために、市内42箇所において定期的に水質検査を行っています。

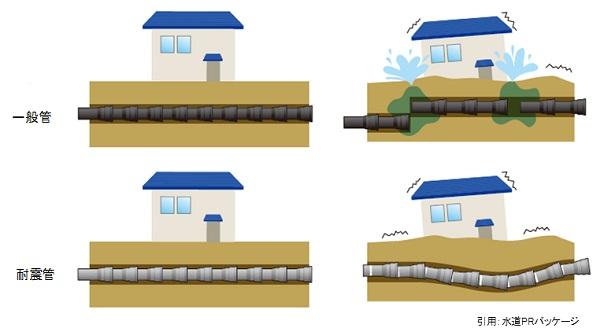

災害に強い水道を目指して

平成23年の東北地方太平洋沖地震では、水道施設に甚大な被害が発生し市民生活に大きな影響が生じました。中津川市内には1,000キロメートル以上の水道管が張り巡らされていますが、耐震化された管路はわずか70キロメートル程です。水道施設の耐震化の重要性が高まる中、計画的に耐震化を行い、災害に強い水道を目指します。

管路耐震化計画の策定

地震時における被害発生の抑制や影響の最小化、復旧の迅速化を目的に平成25年度に管路耐震化計画を策定し、計画的に管路の耐震化を進めています。

- 管路の耐震化とは、水道管を耐震管(マグニチュード6.9以上の直下型地震を想定し、地震・液状化条件を基に、耐震用ダクタイル鋳鉄管・ステンレス管・高密度ポリエチレン管・HIVPロング・溶接継手鋼管とする)に更新することをいいます。

管路の耐震化方針

地域特性との関連や重要度の高い施設を優先に、下記のような管路を中心に耐震化を行います。

- 避難、救援活動に大きな影響を与える管路

- 病院、社会福祉施設等の災害弱者の施設に給水する管路

- 都市機能の維持、早期復旧に与える影響が高い管路

- 老朽化し、耐震性が特に劣り、地震に弱い管路

- 地域の地形により生活機能等に与える影響が高い管路

- 復旧作業が特に難しい管路

管路の耐震化目標

|

H26年度末 総延長 |

H26年度末 耐震化延長 |

H26年度末 管路耐震化率 |

H30年度末目標 耐震化延長 |

H30年度末目標 管路耐震化率 |

|

|---|---|---|---|---|---|

| 上水道事業 | 581.87キロメートル | 36.47キロメートル | 6.27% | 99.60キロメートル | 0.89% |

| 簡易水道事業 | 540.83キロメートル | 33.41キロメートル | 6.18% | (上水道事業にまとめて計上) | (上水道事業にまとめて計上) |

(注記)

- 上水道事業と簡易水道事業は平成28年度末に上水道事業として統合したため、平成30年度末目標は上水道事業にまとめて計上しております。

- 耐震化事業費としては、毎年度約2億円の事業費を見込んでいます。

施設の耐震化

管路の耐震化と並行して、配水池の耐震化や、地震により管路が被災した際に、配水池にて緊急に配水を遮断し水道水の流出を防ぐための緊急遮断弁の整備も計画的に進めています。

飲料水の確保

震度5以上の地震が発生すると、各配水池の緊急遮断弁が作動し、水道管の破損による水道水の流出を防ぎ、飲料水を確保します。その量は約14,000立方メートルです。中津川市民が災害時に最低生活を営むために必要とされる水量(災害発生から7日間)は概ね7,0000立方メートルであり、十分な能力を備えていることになります。

緊急車両の整備

平成23年3月11日に発生した東日本大震災は予想を遙かに超える大地震で、東北地域は未曾有の大災害となり水道施設も甚大な被害を受けました。 その後、全国から給水車による応援給水が展開され、中津川市も翌日からトラックに給水タンクを載せ被災地の応援に出掛けました。 この経験を基に平成23年度に加圧式給水車(2トン)1台、3トントラック2台と積載用加圧ポンプ式給水タンク(2トン)2台を購入しました。

加圧式給水車

3トントラックと積載用加圧ポンプ式給水タンク

ご家庭での水道水の備蓄方法

備蓄の目安は一人一日3リットルです。空気が入らないように容器いっぱいまで水を入れてフタを閉め、室内の遮光した場所に保存してください。

保存期間は、時期により異なりますが、冬季で16日、春秋季で10日、夏季で3日が目安です。この目安の日数を過ぎると滅菌効果がなくなり、細菌汚染が考えられます。

ペットボトルの場合は冷蔵庫内で16日程度です。 ポリバケツでの汲み置きは6時間程度で殺菌効果がなくなります。いずれにしましても長期間の汲み置きは避け、これを飲料水とする場合には煮沸を行ってください。

また、飲用には使えませんが、お風呂の水は消火用の水や断水の際の生活用水として利用できます。

この記事に関するお問い合わせ先

環境水道部水道課

電話番号:0573-66-1111(内線:整備係・管理係513、514、 515)

メールによるお問い合わせ

更新日:2025年10月03日