第2分団

第2分団地図

広岡公民館

広岡地区の組の寄り合い、歌や踊りの練習など様々な目的で使用されている。消防団の詰め所もあり広岡地域の中心地である。昔は広岡舞台のあった場所で、現在の施設でも小さな舞台が設置されている。クラブではなく公民館としているのは広岡村であった名残である。

伊藤金右衛門翁記念碑(いとうきんうえもんおきなきねんひ)

伊藤金右衛門は、大野村の出身で庄屋・寺子屋の師匠などをしていた。養蚕などの指導をされ、農家の収入を増やすための指導をされた。

大野郷蔵

江戸時代、村々に設置された共同の倉庫。年貢米の一時的な保管蔵。更には、村全体の備蓄米の貯蔵庫としても利用された。(右端の灯篭には、安政4年=1858年の年号有)

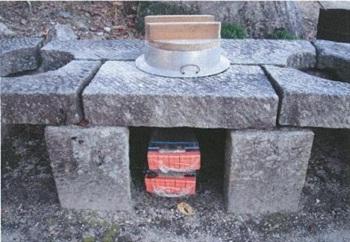

石かまど

大野八幡神社の境内にあるこのかまどは、神社のお湯立て用です。6つも並んでいるのは、かなり珍しい。湯立てというのは、お祭りの時、このかまどで湯をわかし、神宮が笹の葉を湯にひたし、参拝者にふりかける儀式のこと。阿木の各地域では、秋の祭りを「おいだて」というがこの湯立てがなまったもの。

消防コミュニティー

平成15年12月に建設された。消防車が2台配置されている。

広岡分校跡

明治17年から、昭和39年3月までの79年間、広岡地区(中組より上)と飯沼新田地区の2年生までが通っていた学校があった。今は、石垣と井戸の跡が当時の面影を残すのみとなった。

大野五輪塔群(おおのごりんとうぐん)

明治中期ごろに、大野の伊藤源助さんが自分の土地に在ったものを一個所に集めたものといわれています。五輪塔とは供養塔であり、上のパーツから順番に空・風・火・水・地の5つのパーツでできています。これは宇宙が空・風・火・水・大地の5つの物から成り立っていることをあらわしているのです。

行者様

行者様とは修行をつんだ修験者のことです。ご祈祷(お祈りのこと)や占いを得意としていましたが、ほかにも医療や農業などの知識も持っていたので、尊敬されました。ここには2体の石仏があり、1体は役行者、もう1体は実利行者(実利行者は坂下の人)です。広岡には、ここ大野地区と牧野地区の2箇所に行者様がまつられています。

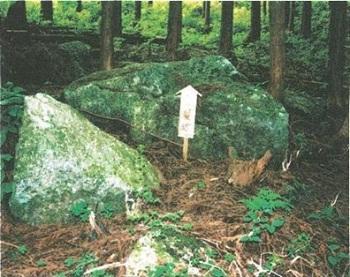

屏風岩

お産をされた神様がこの岩陰で休まれたといわれている。ここは「あんき」だといわれ、このことから「あんき」「阿木の呼び方が始まり、それが・「安気」・「安岐」・「安木」・「阿木」と変わってきたといわれている。一番古い文献にある恵奈六郷では「安岐」が使われている。

髪塚

その昔、ある神様が御産され、子供の産毛を納めてあるといわれる石塚

血洗の池

国道363号沿いに石碑が建つ、この池については、天照大神誕生の折、この池で胞衣を洗われ、その胞衣は恵那山に納められたと伝えられる。ここから恵那山の地名が起ったといわれている。大きな池であったが山津波で埋まってしまった。

龍泉寺街道入口

ここから龍泉寺へと続いていたようです。このころの道は、山沿いにあり、できるだけ田を減らさないように考えられていた。又、殿様の通る道は、地域全体が見渡せる所を通っていた。

駕籠台(かごだい)

殿様や役人が阿木の見回りの際、乗った駕籠を置くための台で龍泉寺道沿いにあった。今は、何もないが地名として残っている。

牧野の灯篭の傘

この灯篭の傘の石は明治時代の物といわれています。当時、この牧野から下った所にある野内地区では日頃から水不足のため火事が起きる心配があったそうです。そこで野内の人達は、今の小学校の裏手にある秋葉坂に大きな石灯篭を建て火事の守りにしようとしました。この大石は広岡の清水地区からここまで運ばれてきたが、やがて計画中止されこのような形で残っています。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部阿木事務所

電話番号:0573-63-2001

ファックス:0573-73-0001

メールによるお問い合わせ

更新日:2022年01月20日